| Dernière

mise à jour : le 20.01.2013. |

Classe

de CP CE1 de Marssac |

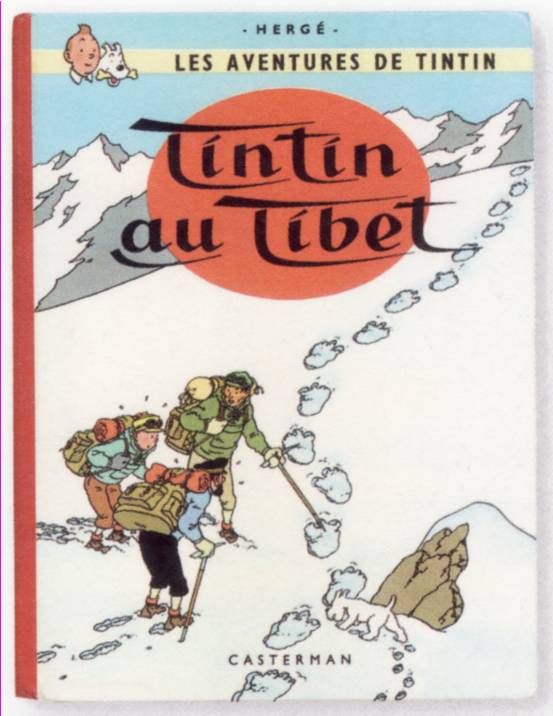

Page de Tintin au Tibet - 1 -  |

Relier les vignettes, photos et textes qui ont un rapport :Exemple : 2 - 3 et 4. |

11 |

12 |

53 - Les collaborateurs d’Hergé savent qu’une bonne part de la crédibilité du futur album repose sur eux. Tout comme les décors, les véhicules et les autres éléments techniques font l’objet de soins attentifs et sont tracés avec rigueur et précision sur des calques séparés. Ces éléments sont transférés ensuite sur la planche définitive selon la mise en place crayonnée par Hergé. La passerelle de l'avion sur le tarmac doit être la plus fidèle possible à celle de la compagnie, même s'il faut changer le nom de la compagnie qui voit un avion s'écraser car néfaste pour son image de marque. Le dessinateur procède de la même manière pour les personnages. | 72

|

88 |

||

| Accueil | ||||||||||

|

|

||||||||||

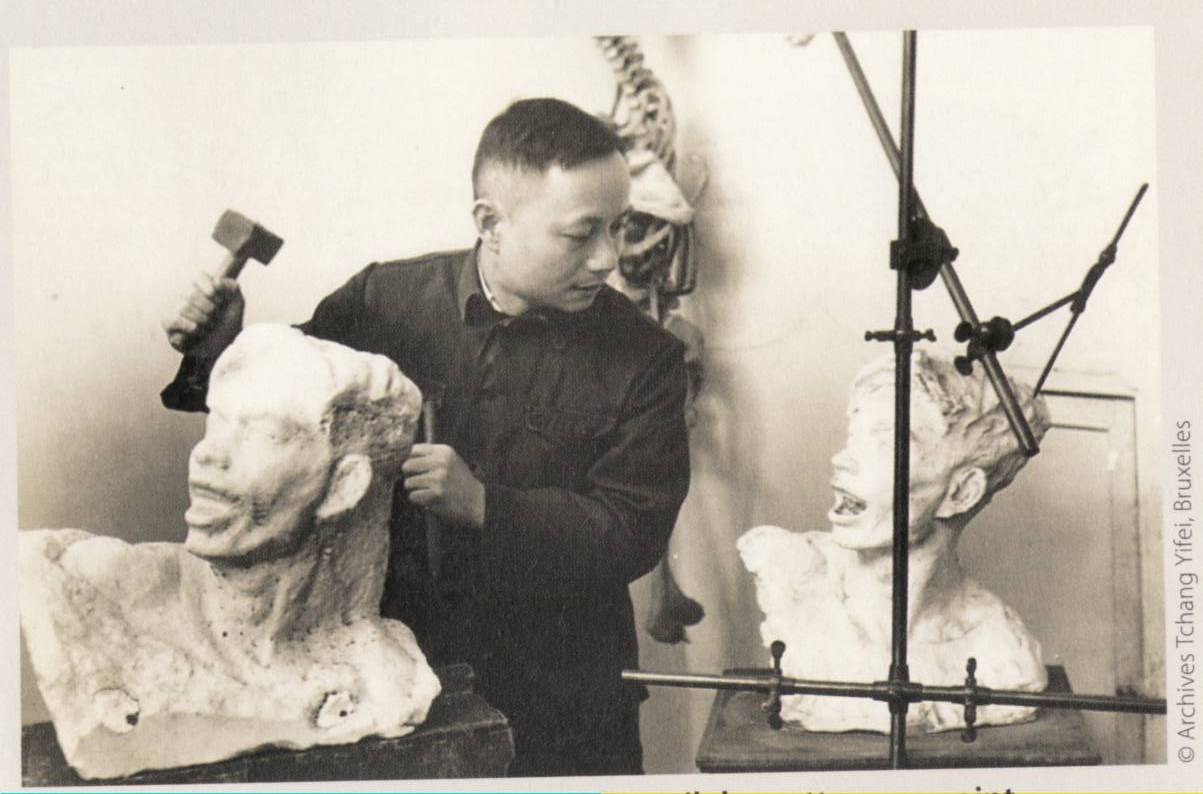

| Ellipse | Convention graphique | 83 - Lorsque Hergé jeta les bases de l’histoire, il avait en tête le souvenir de deux expéditions dans l’Himalaya qui firent les manchettes des journaux quelques années auparavant. D’abord l’expédition française conduite en 1950 par Maurice HERZOG qu’Hergé rencontrera et à laquelle participèrent des guides prestigieux comme Lionel TERRAY, Louis LACHENAL et Gaston REBUFFAT. S’était joint à l’équipe le photographe de l’aventure et des grands espaces, Marcel ICHAC, membre de la société des explorateurs. Nombre de ses photos, publiées chez Arthaud et dans Paris Match, serviront au dessinateur pour rendre l’équipement des personnages et les décors de l’album. | ||||||||

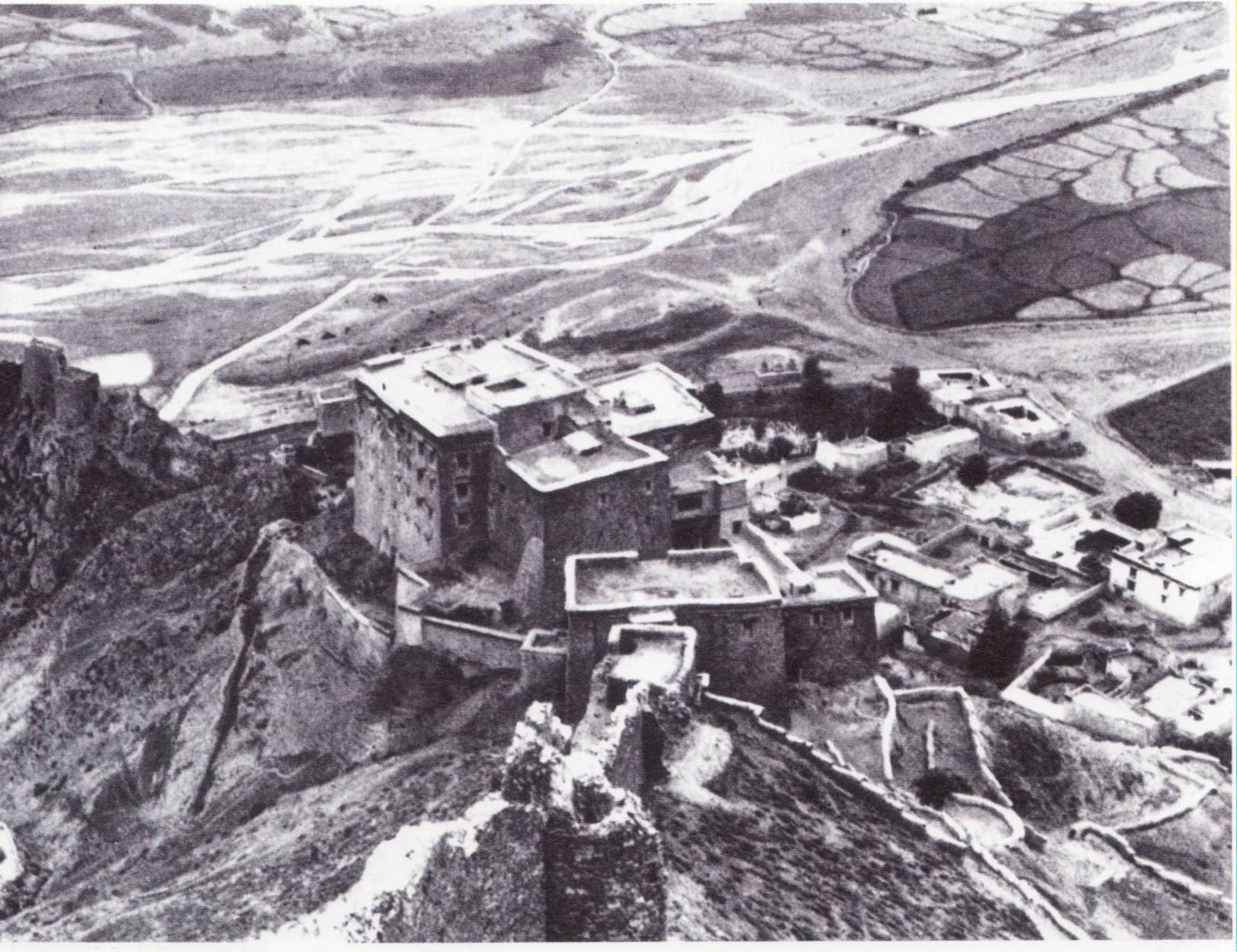

5 120 - Pour le monastère de Khor-Biyong, la documentation fut puisée dans la presse (National Géographic Magazine) mais également dans les beaux récits de voyage publiés chez Plon dans les années vingt par Alexandra DAVID-NEEL. Photographie d’un monastère parue dans un ouvrage d’Alexandra DAVID-NEEL dont Hergé s’inspira. |

|

3 33 |

4 - En imaginant

le thème de sa prochaine histoire, Hergé sait que la quête

à laquelle se livrera Tintin dans l’Himalaya commence paisiblement

dans les Alpes. Depuis ses années scoutes, il apprécie

les charmes de ce qu’il appelle familièrement "la

montagne à vaches". Lui aurait-elle inspiré l’idée

de donner le profit d’un bovidé au massif tibétain

où Tintin retrouvera son ami Tchang ou encore d’intituler

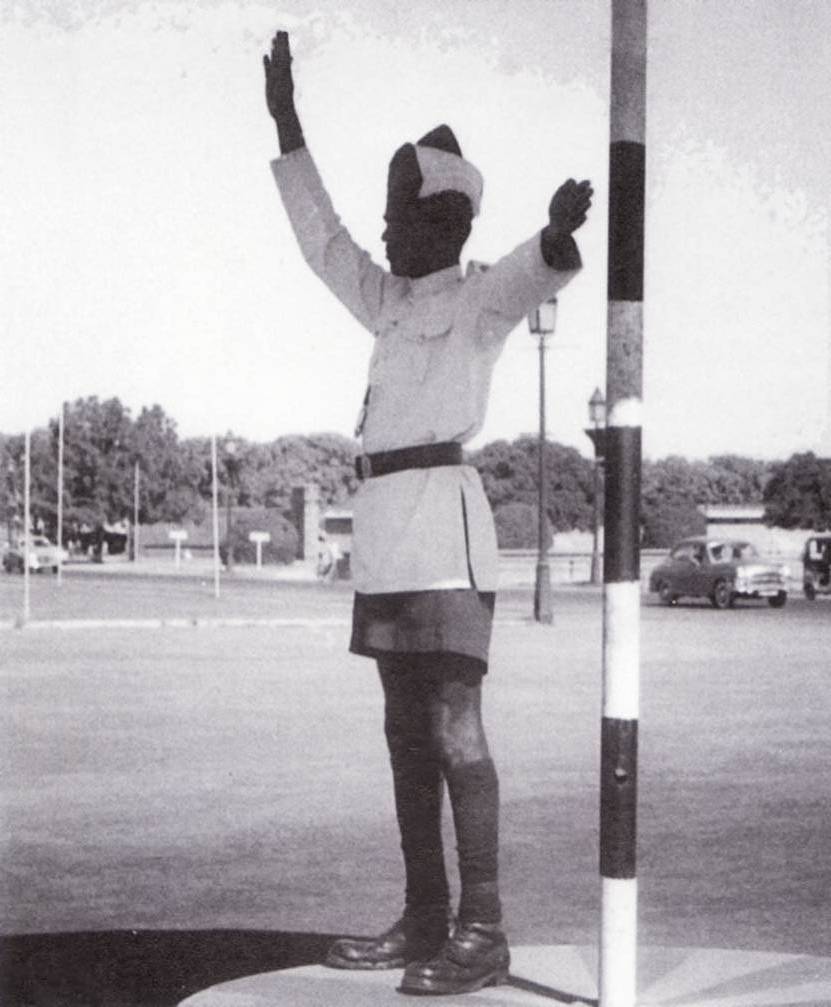

cet épisode "Le Museau de la Vache" ? 54 - Les studios eurent bien du mal à trouver cette photographie d’un agent de police à New Delhi ! 100 |

|

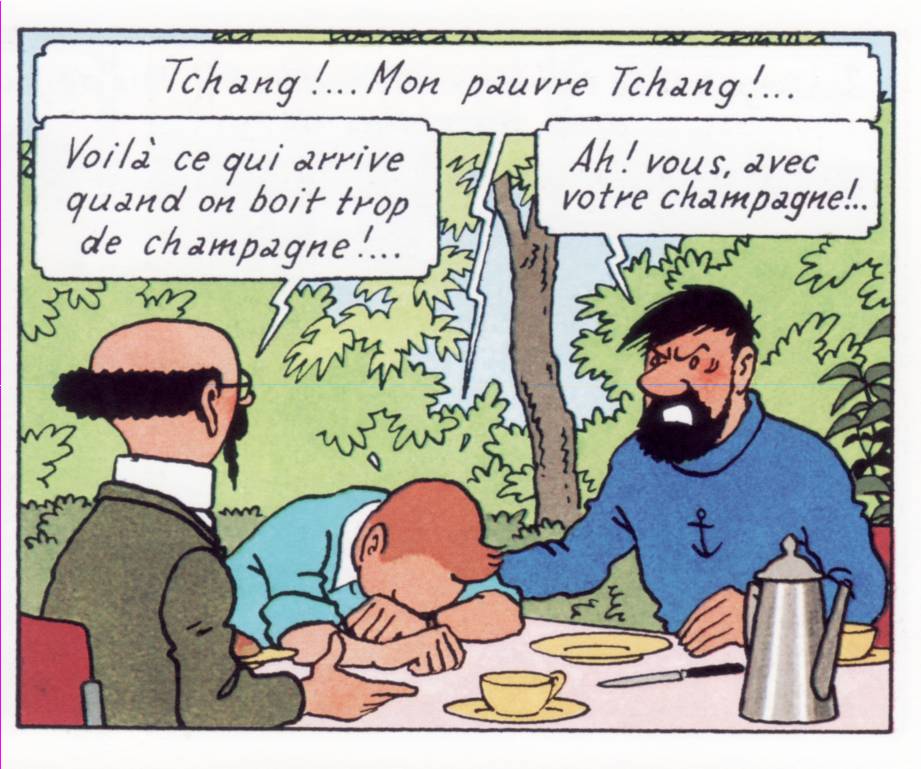

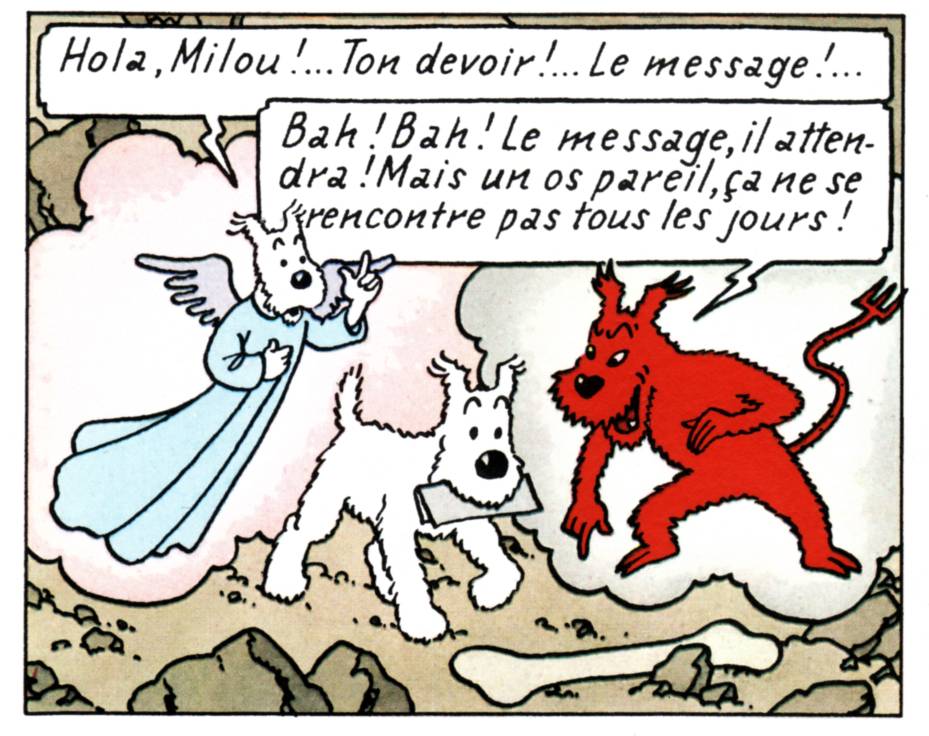

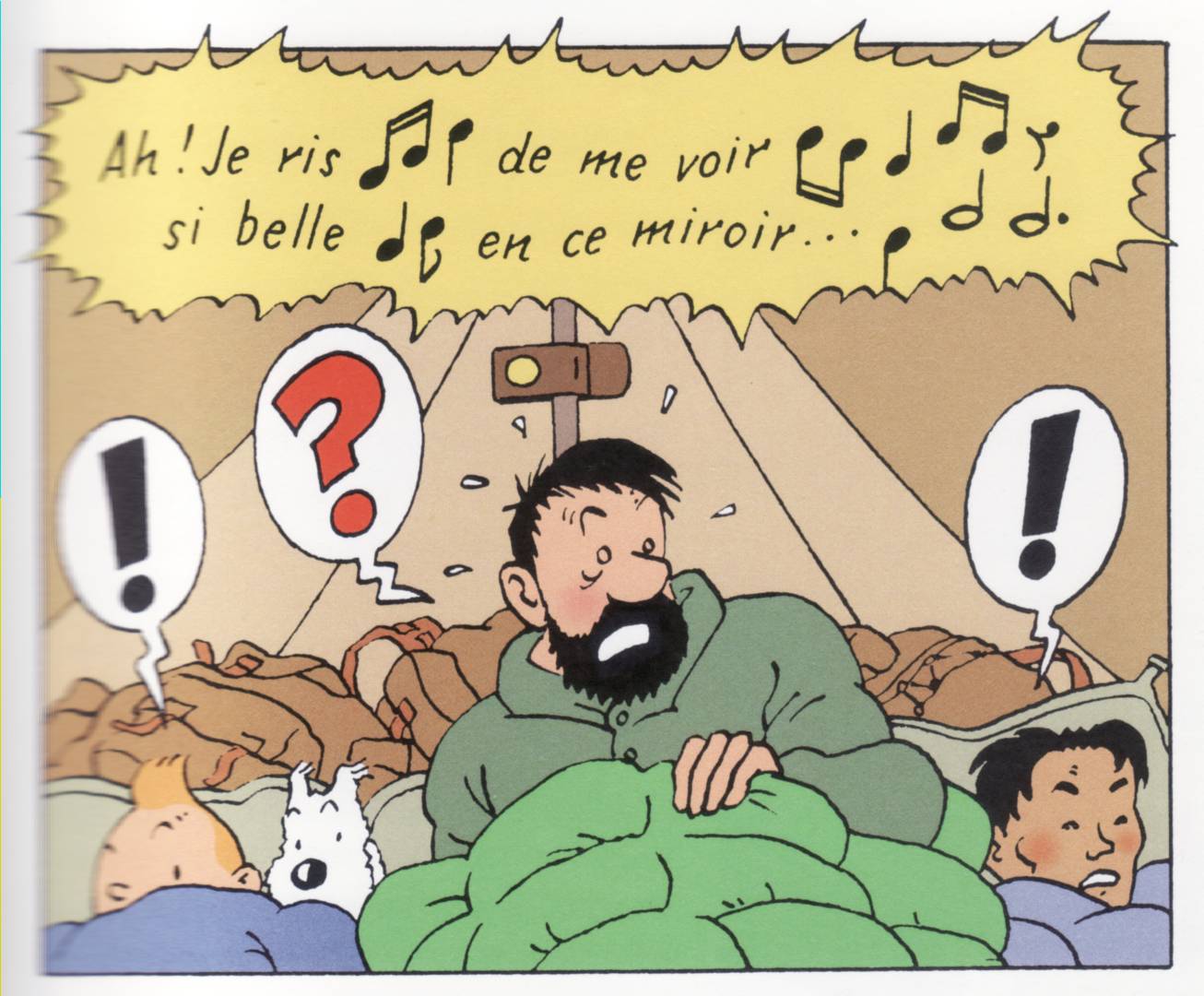

23 - Milou a déjà manifesté à plusieurs reprises son penchant pour l’alcool. Son vieux démon l’emporte sur son ange gardien. Ivre comme il ne l’a jamais été, il titube dangereusement, tandis que Tintin et Haddock se portent à son secours. Il n’est pas du tout sûr qu’Hergé ait prémédité de dédoubler ces derniers, lors du transfert sur la planche, mais il faut reconnaître que cette façon de traiter le regard du chien éméché, comme une caméra subjective le fait au cinéma, exprime de manière éloquente le trouble de Milou. 32 |

56 74 |

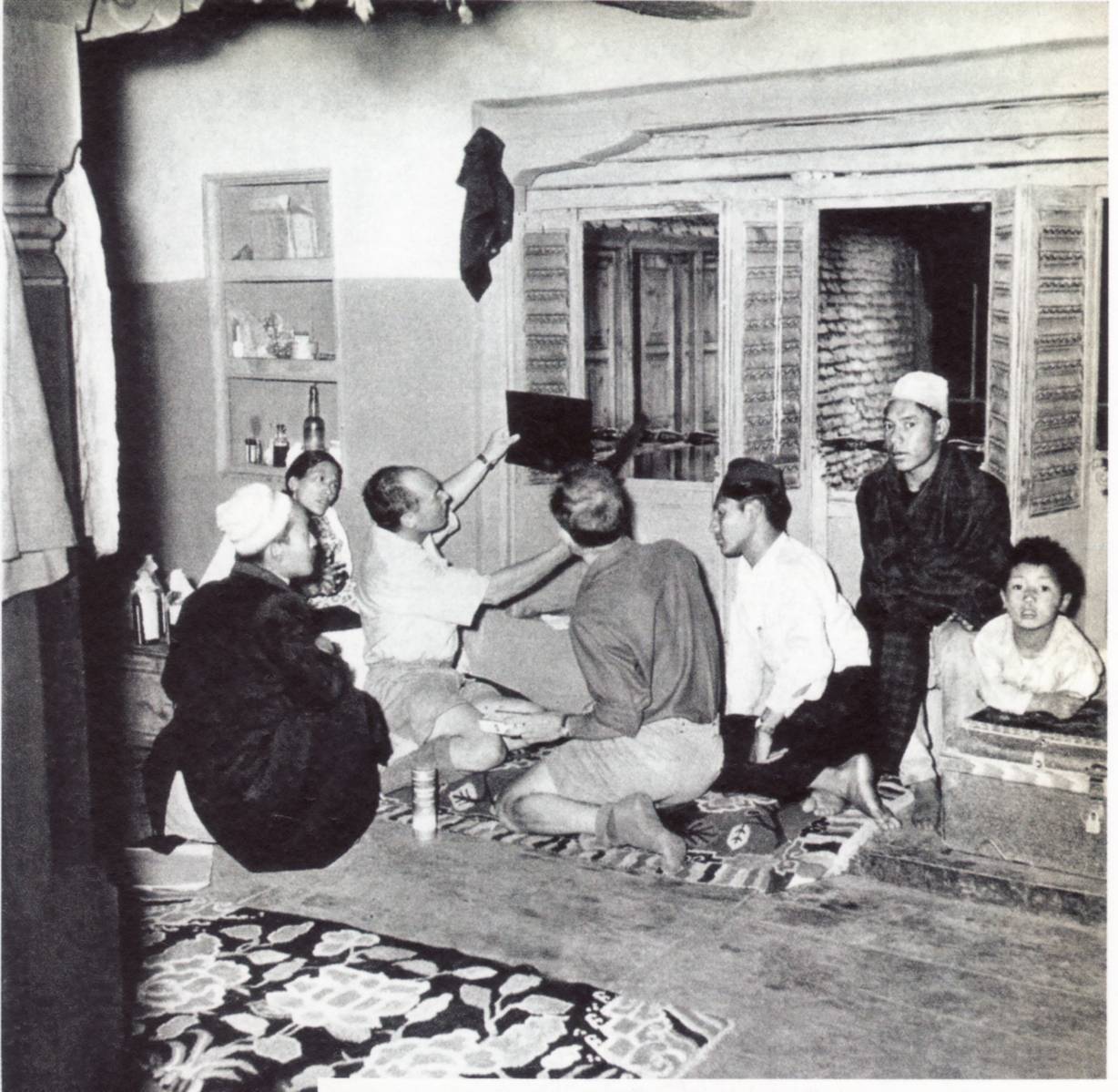

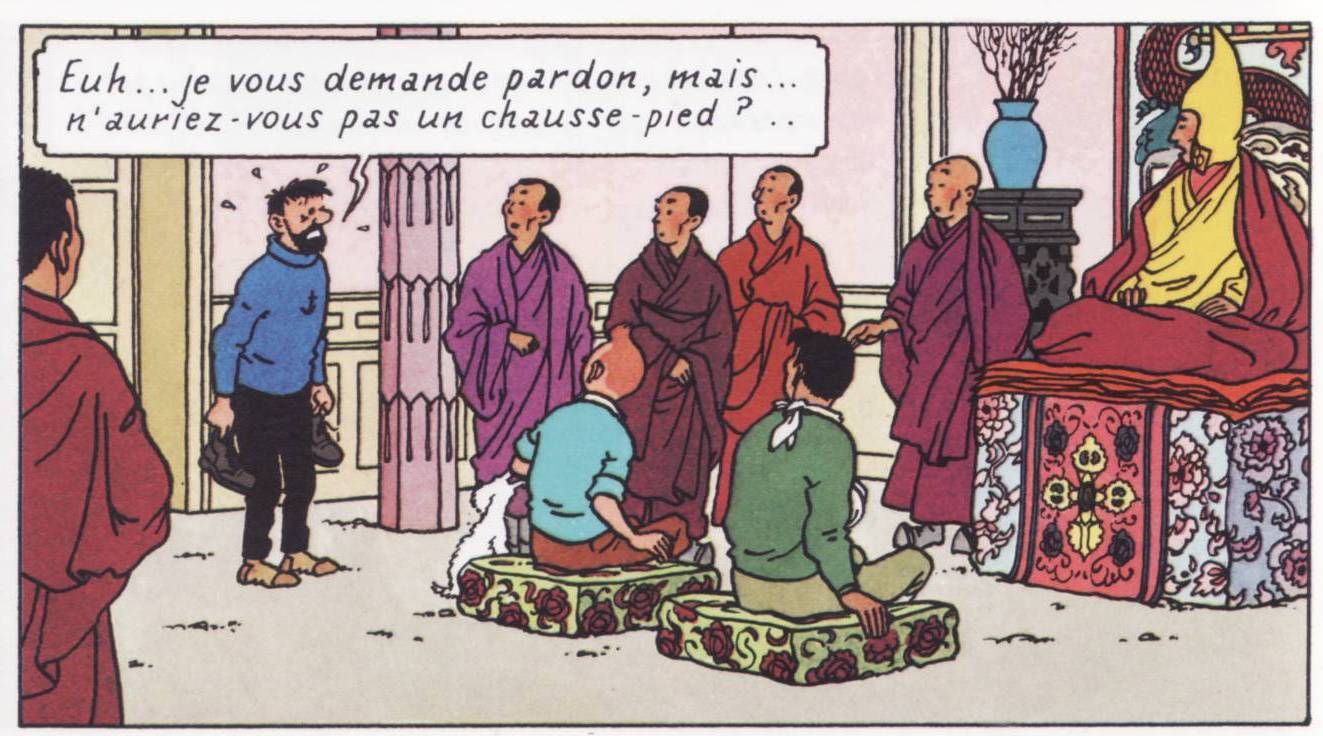

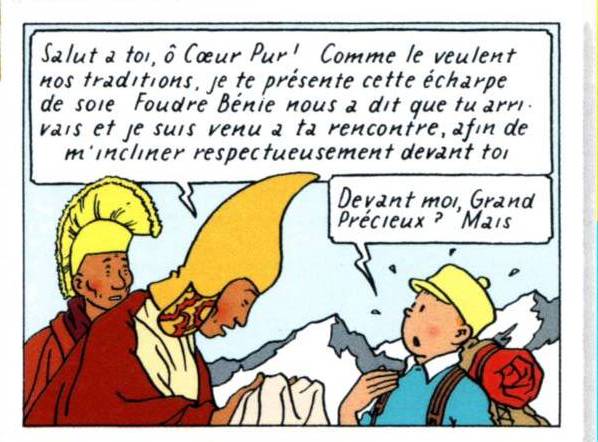

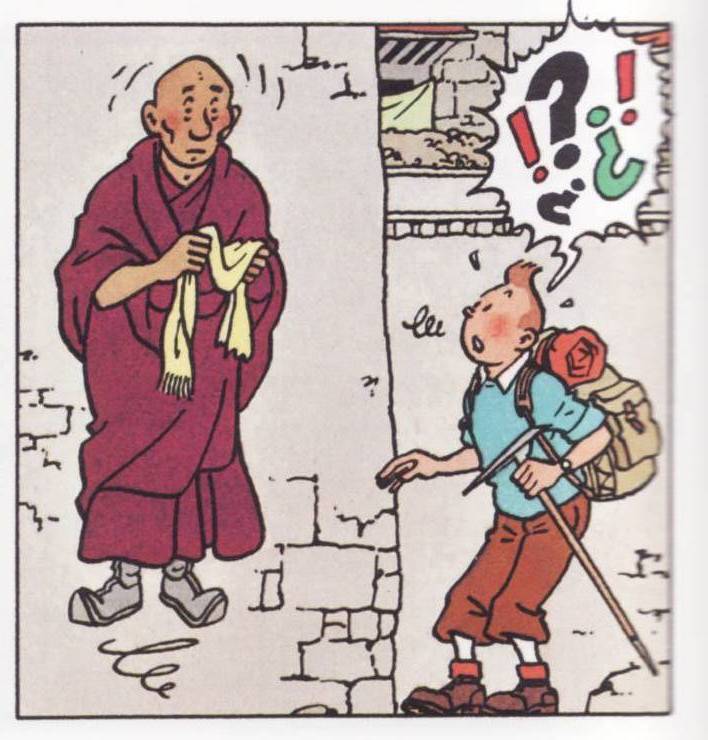

76 - Nous sommes devant le Grand Précieux. Comme devant le maharadjah de Rawhajpoutalah dans "Le lotus bleu"et le roi Muskar XII dans "Le sceptre d'Ottokar", nous nous trouvons en présence d’une représentation rassurante du Bien et de l’Autorité, mais d’une autorité spirituelle auréolée d’un certain prestige, presque intimidante, dont la rencontre est exceptionnelle dans les aventures du reporter. Hergé n’abusa jamais de la représentation religieuse qui survit jusque dans les années soixante, comme le père Francoeur de Jo et Zette dans "Destination New York", comme les missionnaires du Congo, instruments de l’action autant que d’une démonstration de circonstance sur la présence belge en Afrique, qui faisaient partie d’un folklore catholique. Seule, et isolée de son contexte dramatique, la noblesse de l’Inca du "Temple du Soleil" pourrait lui être comparée. Hergé est séduit par les scènes apaisantes de la sagesse orientale et saisit l’occasion d’en rendre l’esprit de tranquillité, de détachement paisible et d’indulgence. Comme ce fut le cas dans sa jeunesse, alors qu’il cherchait à se retrouver dans un cadre religieux et isolé, un séjour à Khor-Biyong et quelques entretiens réparateurs lui auraient particulièrement bien convenu à cette époque. | 82  |

|

|

|

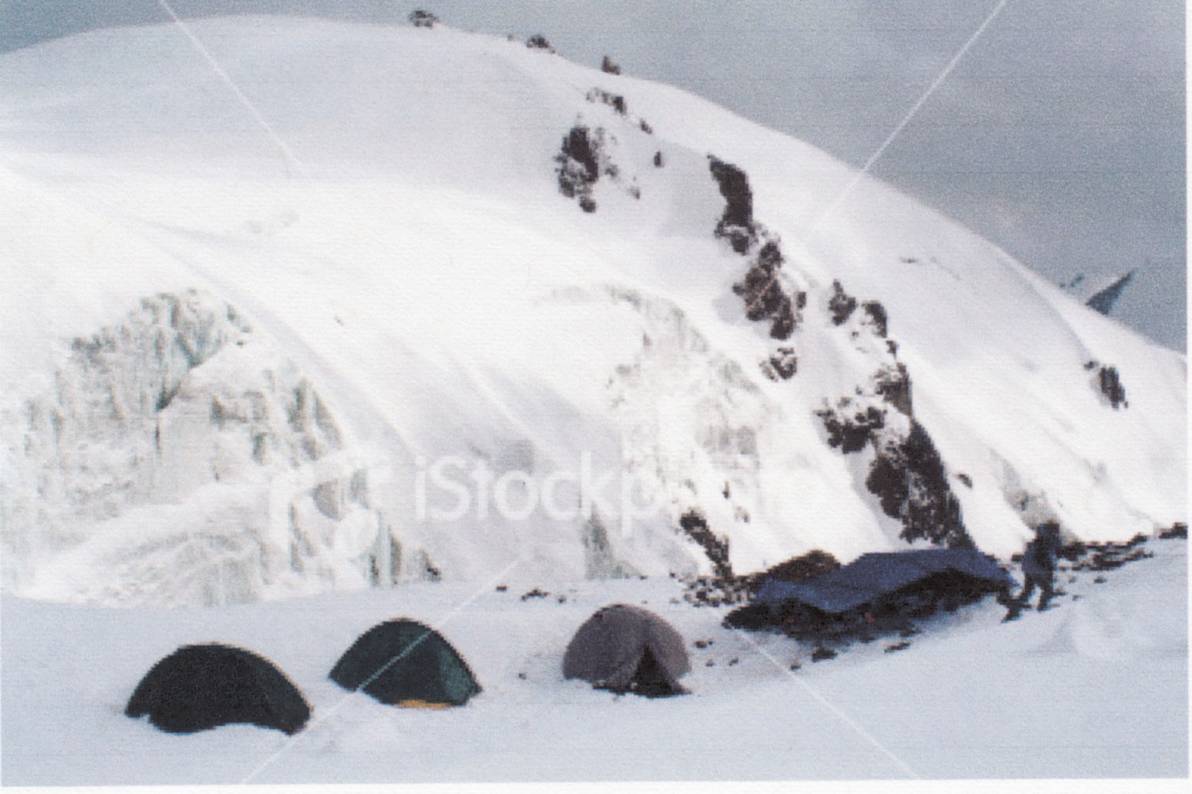

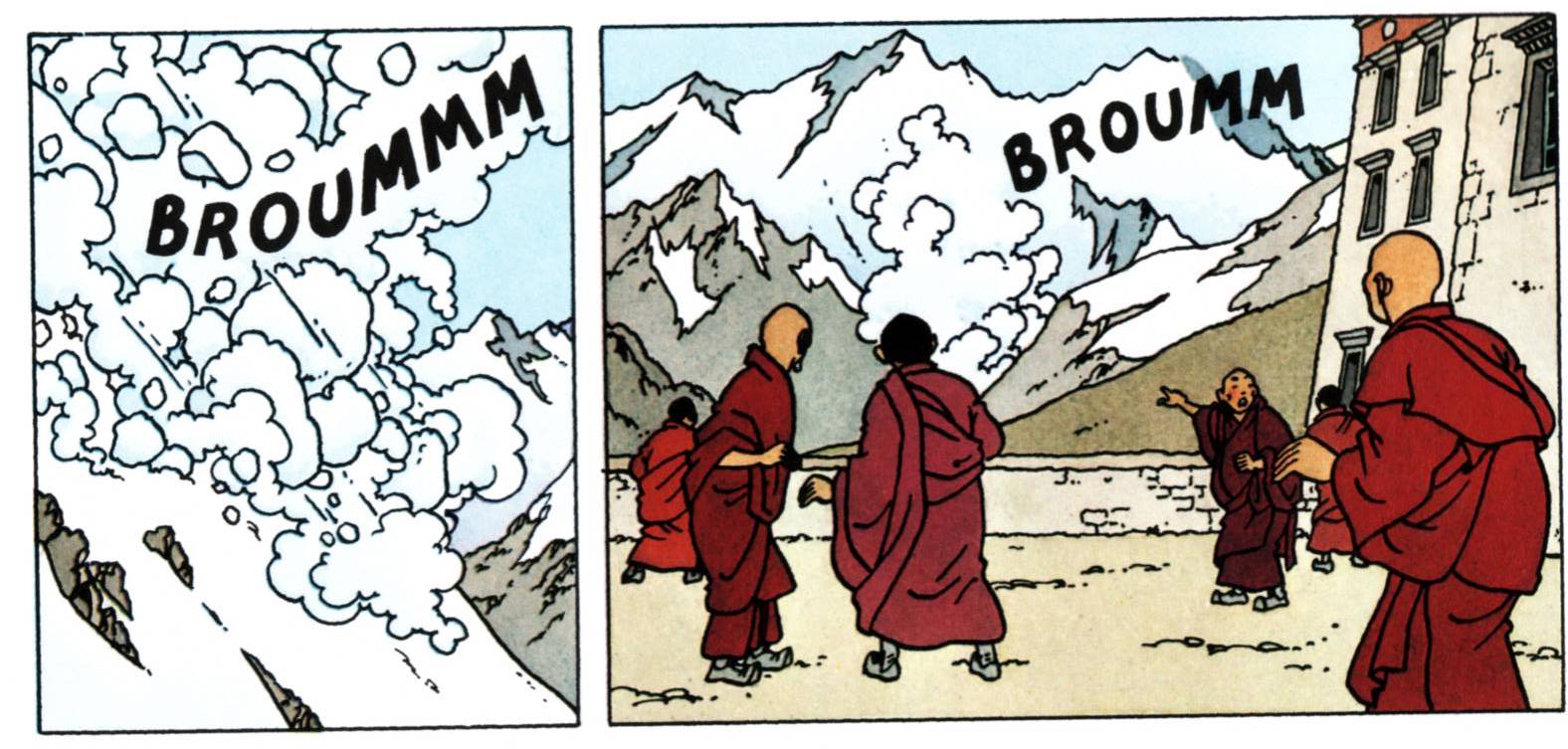

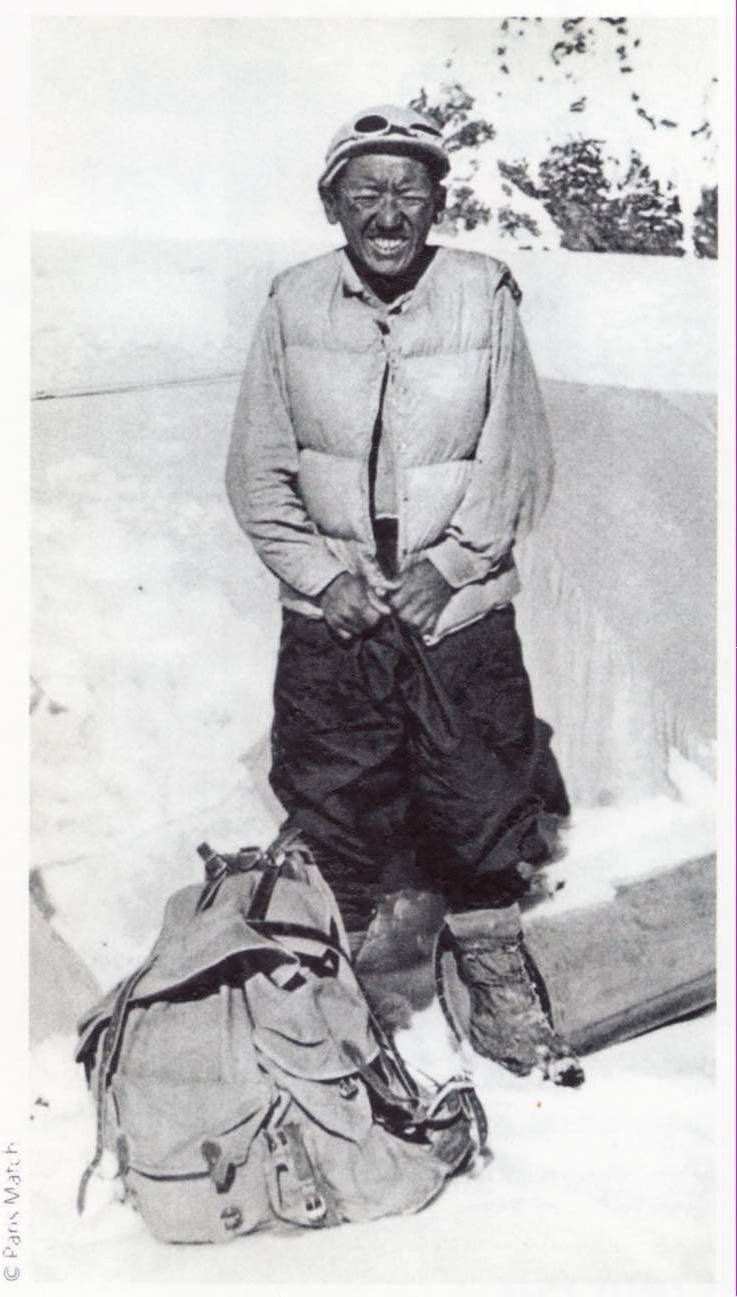

8 - ci-dessus. 87 - Dans des conditions météorologiques très défavorables, tempêtes, avalanches et froid extrême, au prix de souffrances, de privations et de mutilations terribles, l’Annapurna, "premier 8000", fut vaincu. La seconde expédition, britannique et plus spectaculaire, qui utilisa un équipement éprouvé, fut menée en 1953 par le colonel HUNT contre l’Everest, le "toit du monde" qui avait tenu en échec plusieurs expéditions précédentes, particulièrement anglaises, en 1922, 1924 avec la disparition tragique de MALLORY et IRVINE, 1927 et 1933. Son sommet 8882 m fut atteint à cette occasion par le Néo-Zélandais Edmund HILLARY dont le nom restera étroitement associé à celui de son compagnon d’ascension, le sherpa TENSING. |

||||||||||

29

|

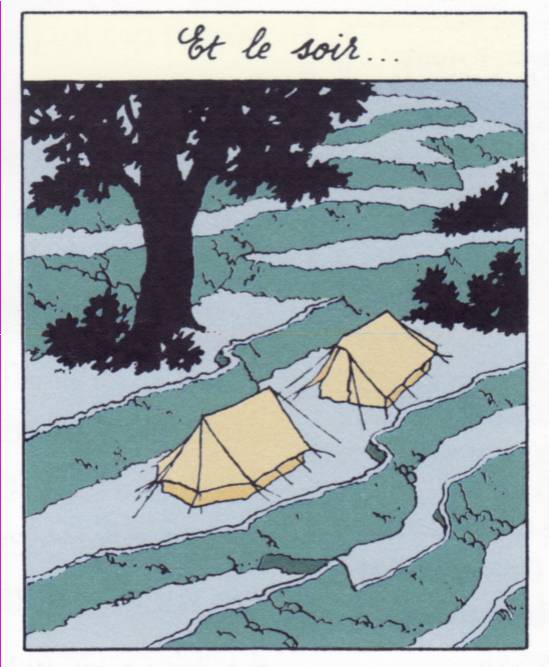

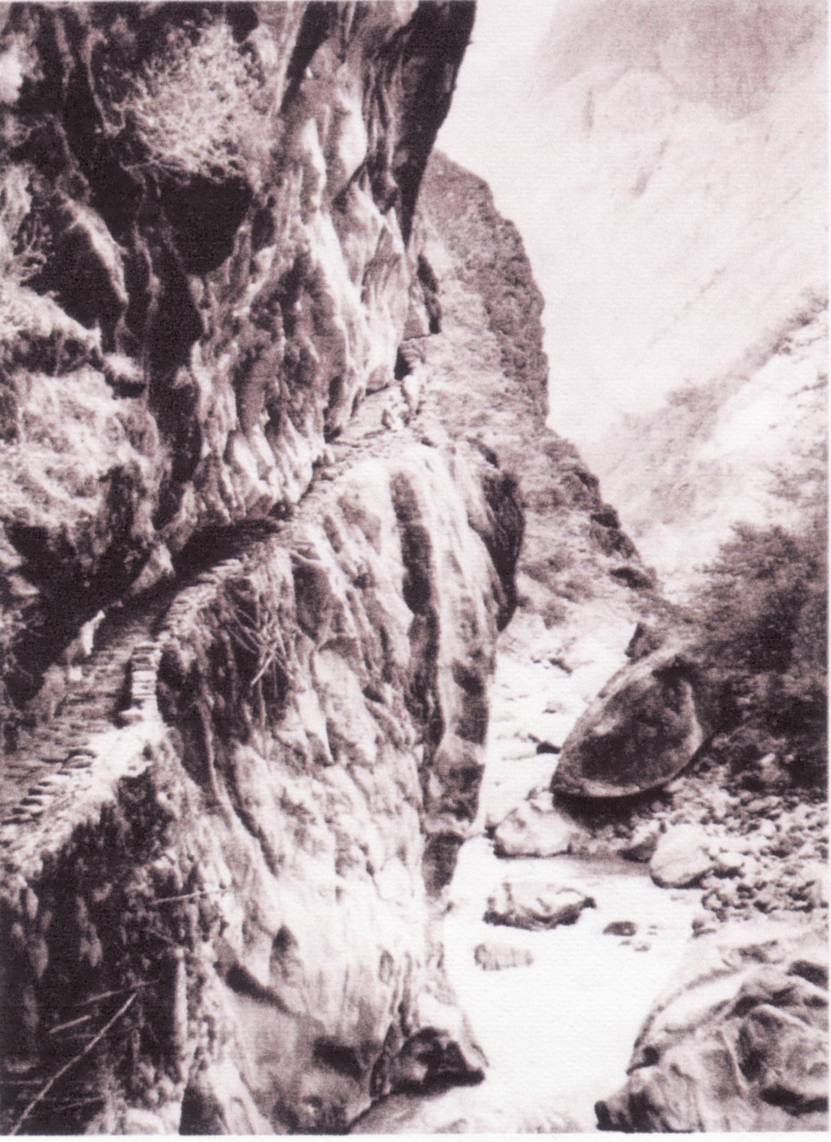

15 36 - Tous les décors furent parfaitement rendus, avec un grand souci d’authenticité. Ceux qui servirent de toile de fond à l’expédition : campement dans les rizières en terrasses, pont de branchages, sentier étroit dans la montagne, villages tibétains, doivent beaucoup aux photographies de Marcel ICHAC. Nous apprenons aussi que, pour certains décors et paysages népalais, Hergé fut l’obligé du photographe Christian BERJONNEAU, de Paris Match qui lui communiqua des documents souvent inédits. 118 - Hergé était très amateur de manifestations troublantes. Cet album est un traité sur les signes, les phénomènes de visions et de télépathie ! Il eut l’idée du moine tibétain en lévitation en lisant le livre de Fosco MARAINI, Tibet secret, dans lequel princesse Pema Chöki évoque devant l’auteur un exploit comparable dont elle affirme avoir été le témoin. Une scène analogue de vision et de lévitation dans Les nouvelles Aventures de Corentin de Paul CUVELIER, parues dans le journal de Tintin en 1948. Thubten Dschigme Norbu, le frère aîné du dalaï-lama, s’insurgea plus tard contre ces clichés spectaculaires de la magie tibétaine dans Tibet, patrie perdue, raconté par Heinrich HARRER, Albin Michel, Paris, 1963. La spiritualité lamaïste s’exprimait d’une façon plus discrète et certainement plus complexe. Mais, incorrigibles, les Occidentaux, qui lui sont désespérément étrangers, tiennent toujours à réduire les mystères de l’Orient au rang des attractions d’un Luna Park de la Connaissance. Pardonnons sa complaisance à Hergé qui, avec humour, cherchait à frapper l’imagination de ses lecteurs et les faire s’interroger sur les richesses d’un mode qu’ils connaissaient peu, et forçait volontairement la couleur locale tout en flattant le goût qu’ont les enfants pour le merveilleux. Foudre Bénie, moine tibétain vénérable qu’un demi-siècle d’initiation et de méditation a rendu triste, larmoyant, myope mais visionnaire et en état périodique d’apesanteur. Les lecteurs qui ont de bons yeux pourront surprendre Foudre Bénie dans une ultime envolée d’illumination enthousiaste, comme un point ivre au-dessus de la terrasse du monastère, alors que la caravane des trois héros de l’aventure s’étire dans la plaine. |

9 |

22 40 |

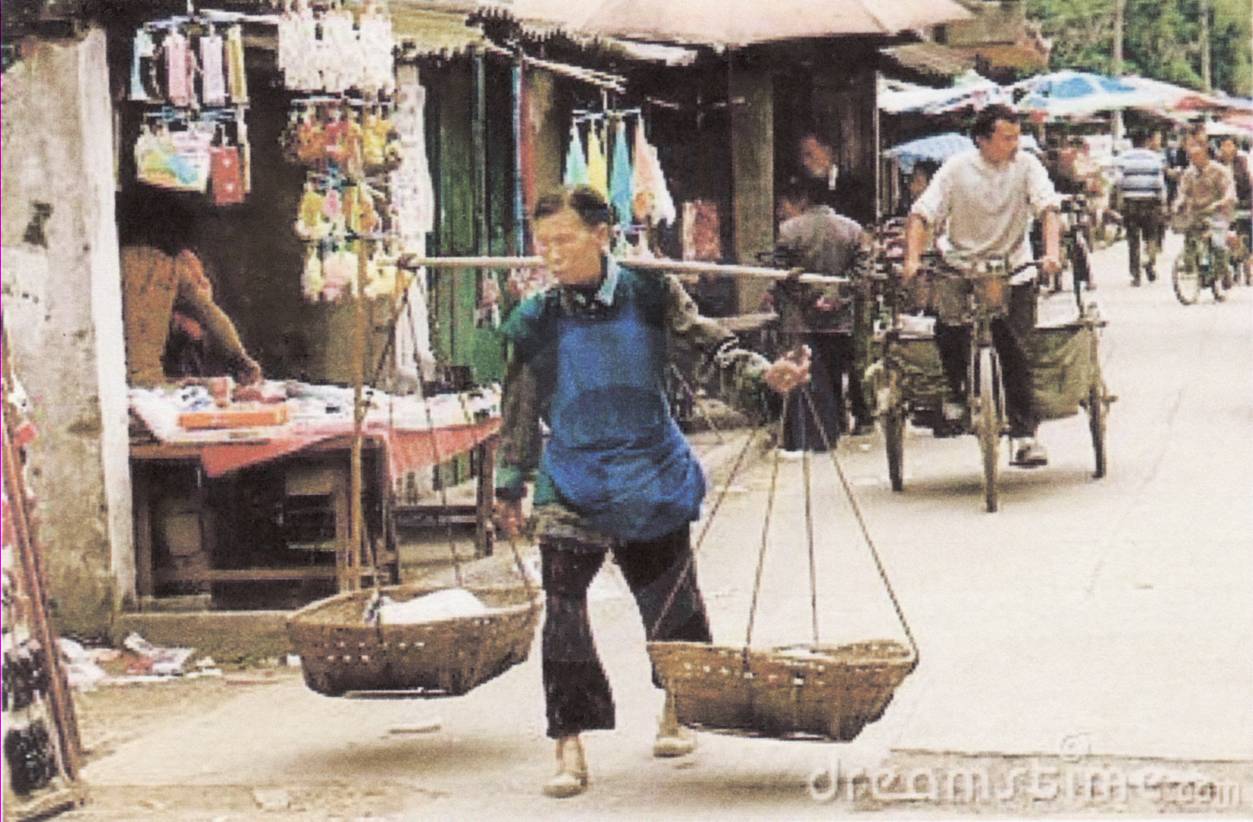

24 94 - Intimité népalaise. Le rapprochement de cette photographie de Marcel ICHAC avec la case montrant l’intérieur de Tcheng Li-Kin nous fait comprendre la démarche des Studios Hergé qui "picorent" ça et là et redistribuent les détails d’un document. Les informations données par plusieurs photographies peuvent parfois fusionner dans une seule case. La reproduction intégrale et servile d’un modèle qui sera souvent une machine ou un objet technique, reste exceptionnelle. La fiction tient sa solidité de la réalité. Elle ne la reproduit pas. Remarquez la niche murale, les volets, les barreaux horizontaux et le poteau de bois, à gauche.

|

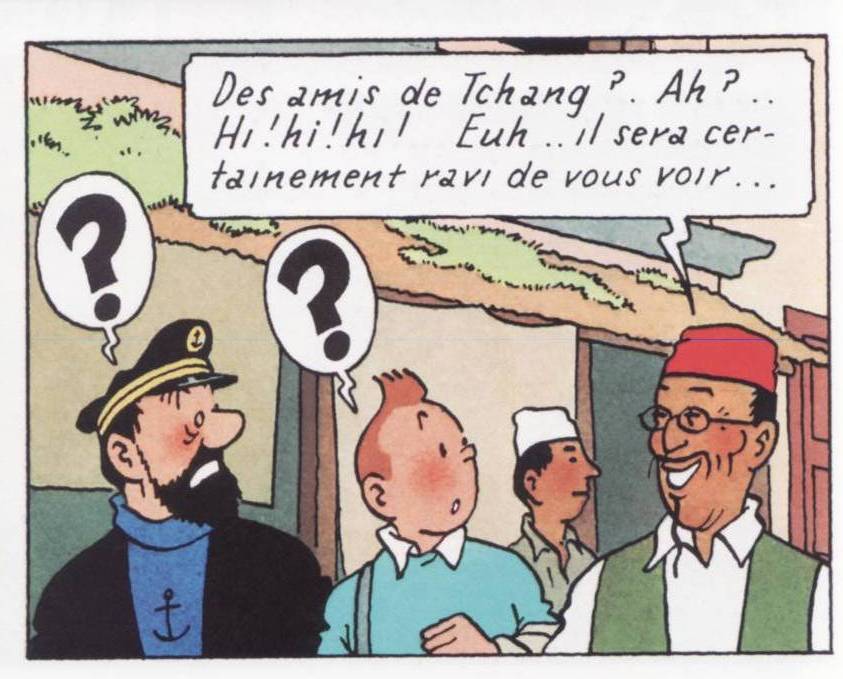

30 - "Hi ! Hi ! Hi !" est un rire qui est un tic, et peut être aussi bien une pleurnicherie. C’est une question d’intonation, de vibrato. Il y en a, comme ça, qui concluent automatiquement la moindre phrase par ce ricanement spirituel, d’une profondeur insondable, même quand ils vous annoncent avoir perdu toute leur famille, et il n’est pas absolument indispensable d’aller en Chine ou au Népal pour les rencontrer. Au temps du Lotus bleu, les bons père avaient mis en garde Hergé contre les conventions qui veulent qu’un Chinois glousse nécessairement sur le mode aigu à chacune de ses interventions. Mais c’était trop tentant ! Comment résister, ne serait-ce qu’une fois ? Accordons-lui l’excuse qu’il succomba d’une manière originale et que ce rire-là est davantage maladif que conventionnel. Il est aussi vrai que le rire, surtout s’il est inexplicable, est une des ornements mystérieux de la politesse chinoise. Haddock, qui endosse toujours notre agacement, grincera à notre place, alors que Tintin, bien élevé, fera comme s’il ne remarquait rien, suivant son habitude. Commerçant chinois de Katmandou, Tcheng Li-Kin est un cousin de monsieur Wang. Il sera le contact qui permettra à Tintin de trouver un guide pour atteindre l’épave de l’avion à bord duquel Tchang Tchong-Jen avait pris place. 93 |

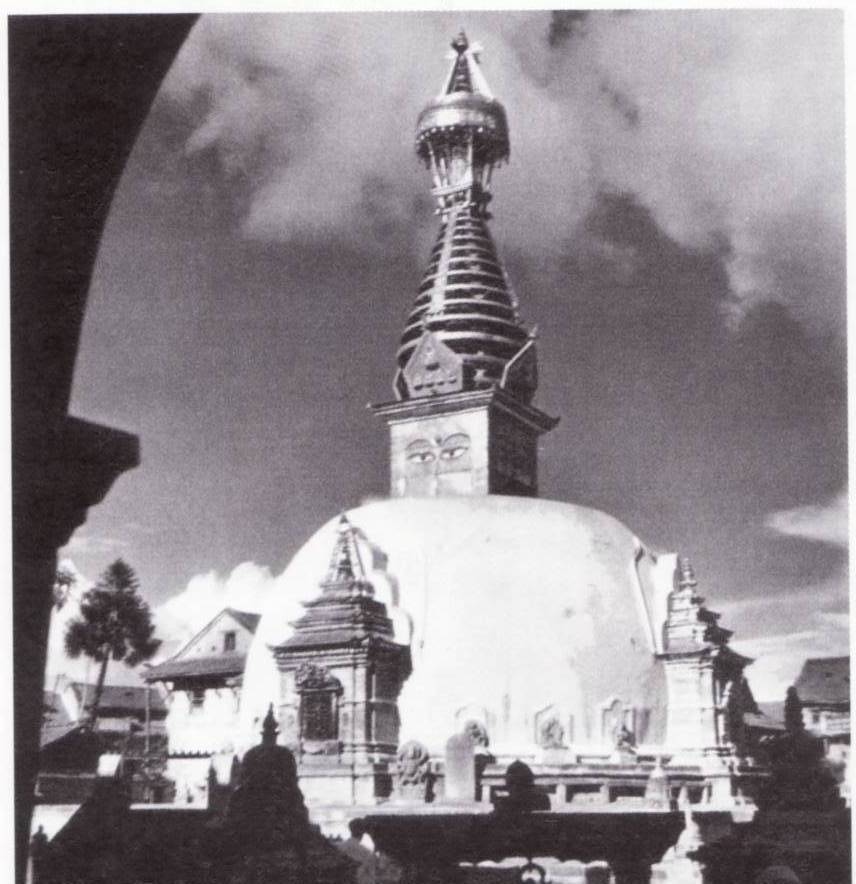

61 91 - Stûpa boudhiste à Katmandou. Le stûpa de Bodnath, monument reliquaire en forme de tumulus surmonté d’une tour, recèlerait un fragment d’os du Bouddha. Photographie de Marcel ICHAC parue dans "Regards vers l’Annapurna", Arthaud, Paris-Grenoble, 1951. Avec 40 m de hauteur et de diamètre, il est le plus grand du Népal. Dans l’architecture de ce sanctuaire, tout est allégorie : le cosmos et les éléments de l’univers (terre, eau, feu, air, éther) y sont symbolisés ; les yeux du Bouddha fixent les quatre points cardinaux ; les divers stades d’accès à la connaissance suprême, le nirvâna, sont représentés par les treize marches de la tour. Lors des fêtes religieuses, le monument est décoré d’argile jaune et orné de drapeaux de prière. On estime que plus de 300 millions de personnes sont adeptes du bouddhisme dans le monde mais une estimation plus précise est malaisée. Les religions asiatiques sont en effet rarement exclusives et l’influence du bouddhisme dans les pays communistes comme la Chine est difficile à évaluer. (Yann ARTHUS BERTRAND). |

77 105 |

114 - Tintin et le capitaine débarquent à New Delhi depuis un quadrimoteur Lockheed L 049 Constellation d’Air India, l’un des plus beaux appareils de ligne jamais construit, rond et galbé comme un squale. A l’époque et depuis 1951, il a déjà des descendants, allongés et plus puissants, des séries L 1049 et L 1649. Les deux héros embarquent pour Katmandou dans un modeste Douglas DC3 d’Air India, identique à celui que prit Tchang et qui, déporté par la tempête, s’écrasa dans le massif du Gosainthan. Le Lockheed L-049 Constellation est le premier modèle de la lignée du Constellation. Il entre en service comme avion de transport militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. La production s'achève en 1946 avec 88 exemplaires construits et il vole jusqu’en 1970. 138 |

|

|

| 7 - Village au sud de Jomson, royaume du Mustang, Népal (29°11’N - 83°58’E). Perché à une altitude de 3 000 m à 4 500 m, le royaume du Mustang forme une petite enclave de 1 200 km2 entre les massifs du Dhaulagiri à l’ouest (8 167 m) et de l’Annapurna à l’est (8 091 m). Du nord au sud, la route caravanière du sel assurait durant l’hiver la survie des populations. Deuxième centre du bouddhisme tibétain après Lhassa et base arrière de la résistance tibétaine, le Mustang est ouvert depuis 1992 aux étrangers. Ses 7 000 habitants peuplent la vallée de la rivière sacrée de Kali la noire. Le climat désertique impose une agriculture de subsistance centrée sur la culture de l’orge, consommée sous forme de bouillie ou de galettes grillées, les tsampa, et d’une bière très alcoolisée, le tchang. Après la récolte estivale, l’orge est disposée en javelle avant d’être décortiquée sur les toits en terrasse. Les murs de galets dessinent un réseau d’irrigation et protègent les cultures du vent et de l’érosion. Le bois présent au cœur des oasis est réservé aux rituels funéraires et à la construction, les excréments de chèvres, yacks et moutons fournissant le combustible domestique. Le Mustang donne ainsi l’exemple d’une communauté humaine capable de vivre en équilibre avec son environnement, quelle qu’en soit la dureté. (Yann ARTHUS BERTRAND). 41

|

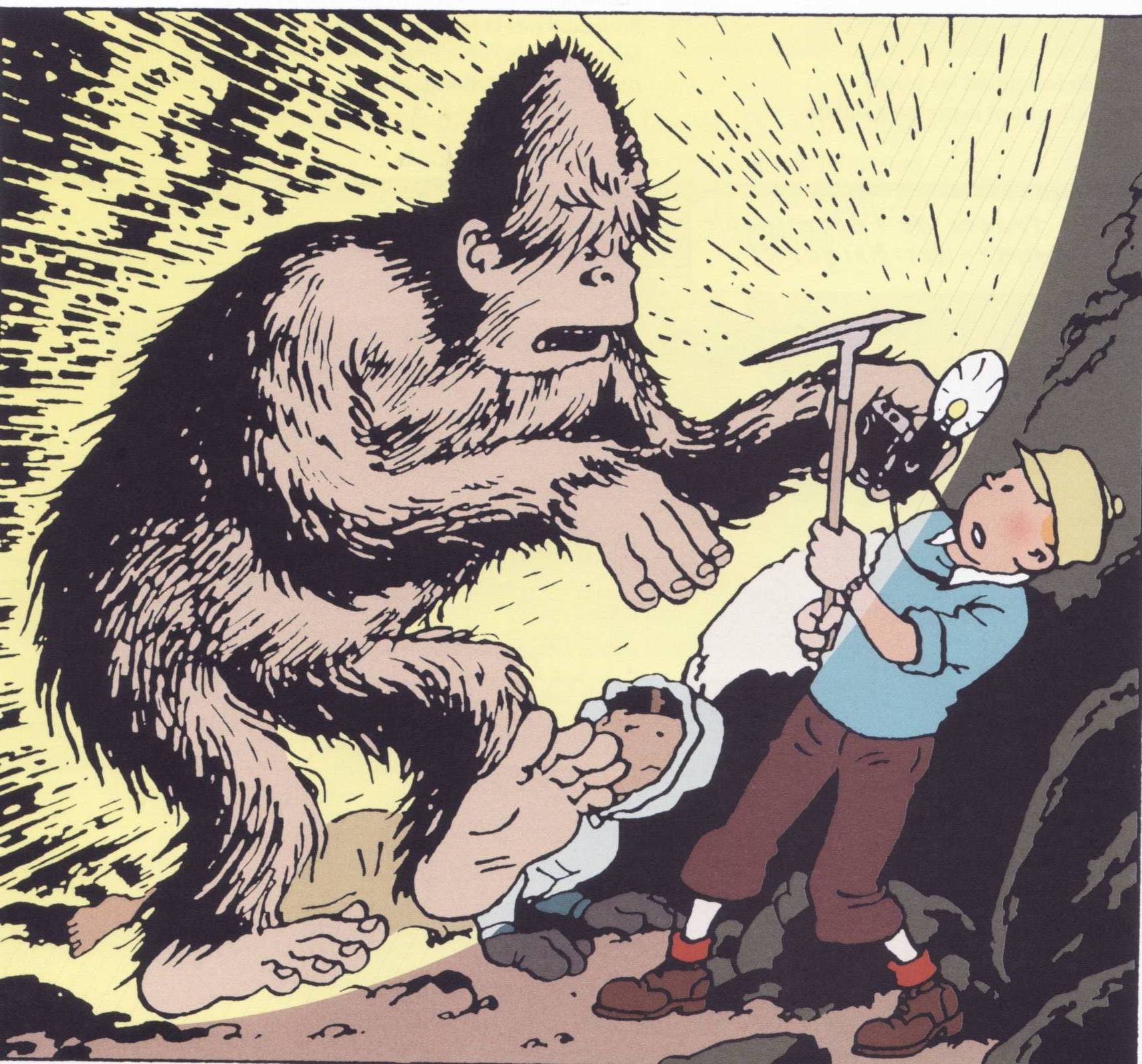

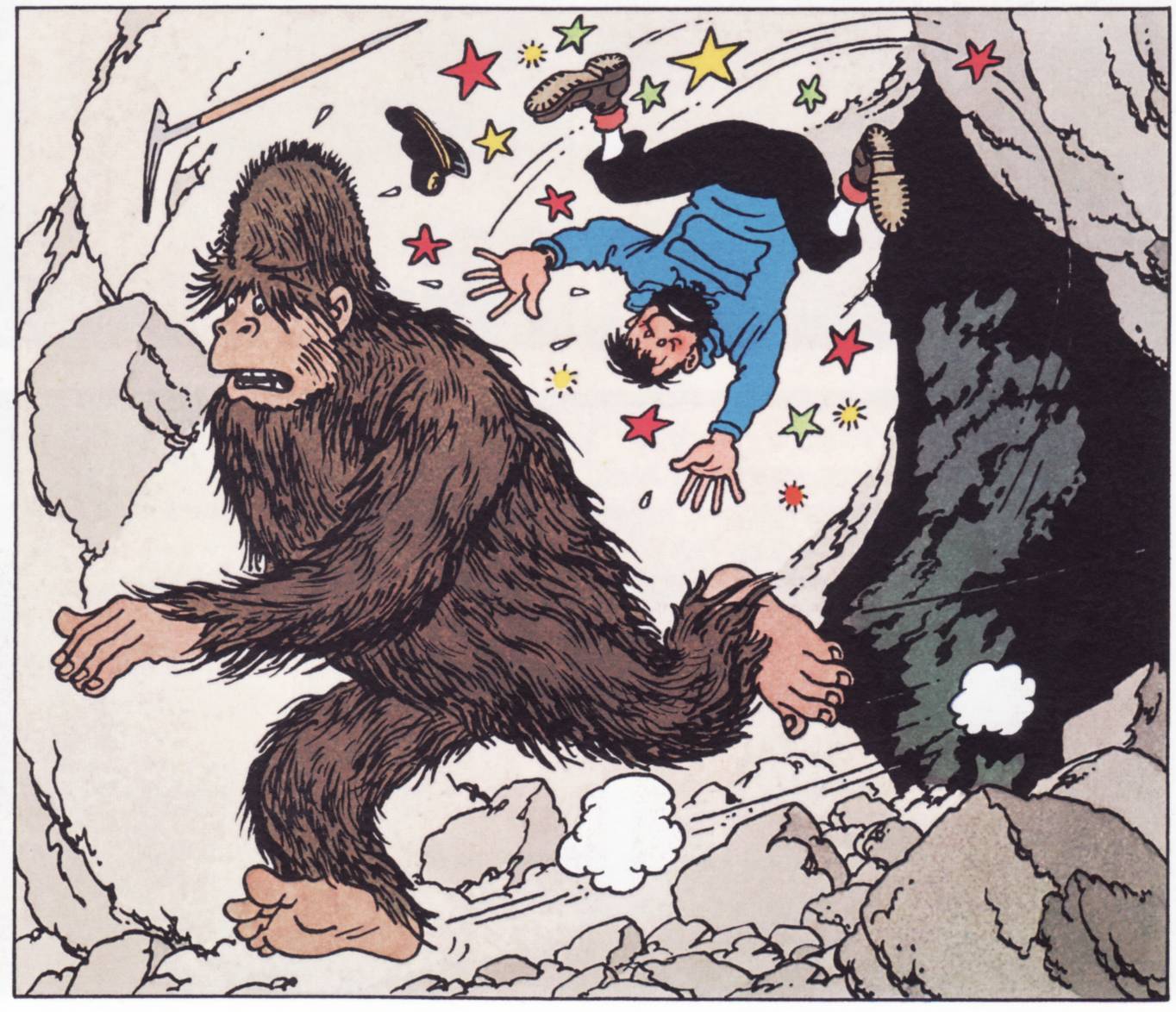

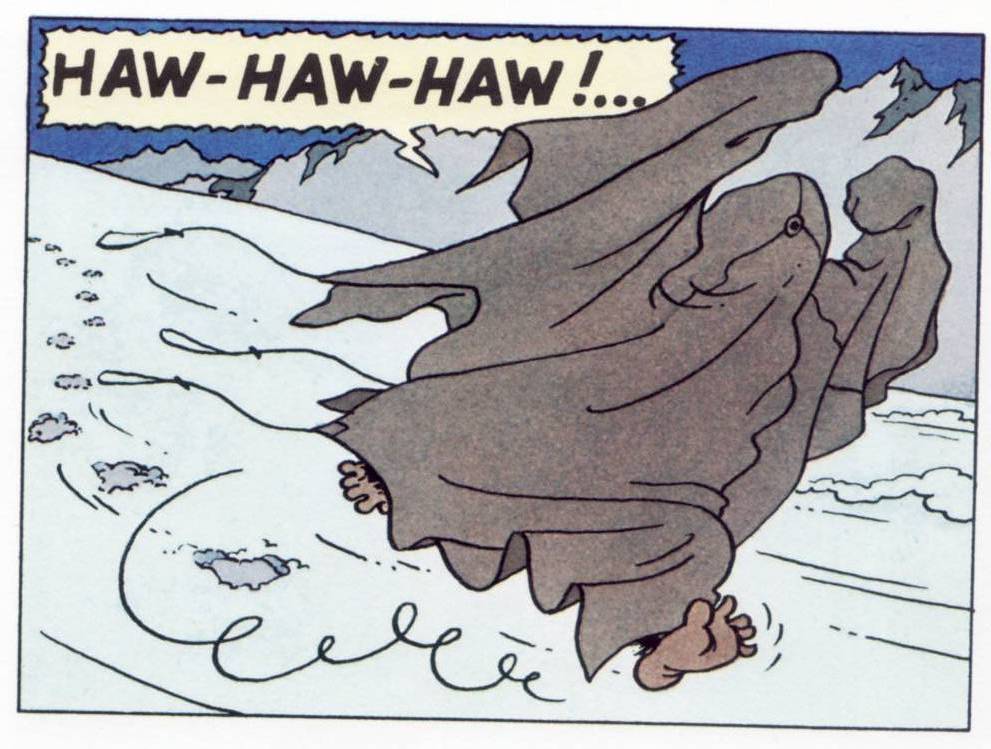

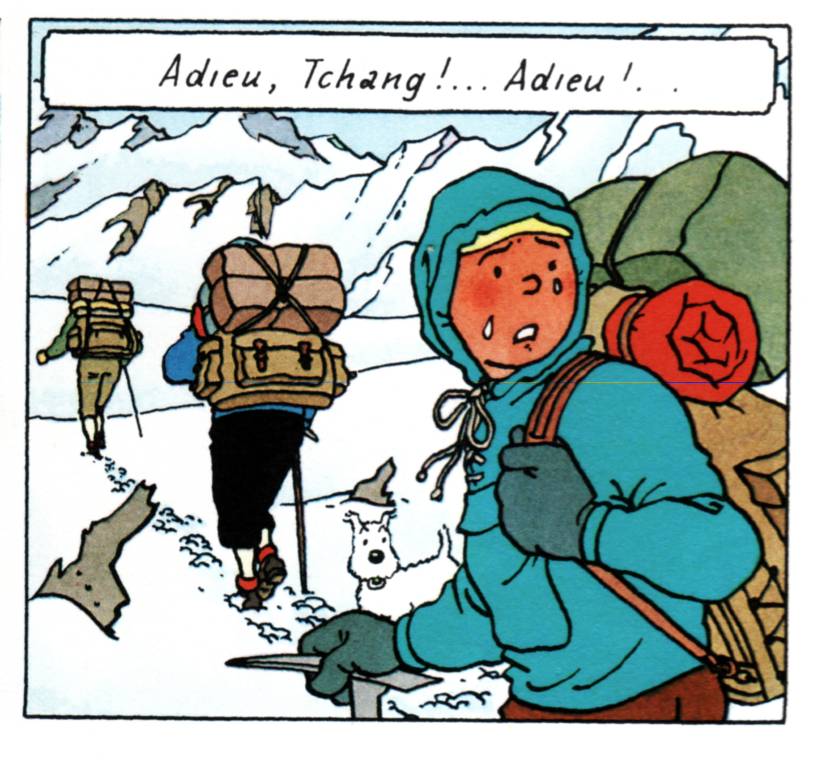

10 58 - La rupture ne fut pas perçue à l’époque,

masquée par la magie de l’Inde et du Népal, la progression

dans la montagne, qui rappelle celle du Temple du Soleil et puis son

esprit de belle aventure, ce chant entonnée à l’amitié,

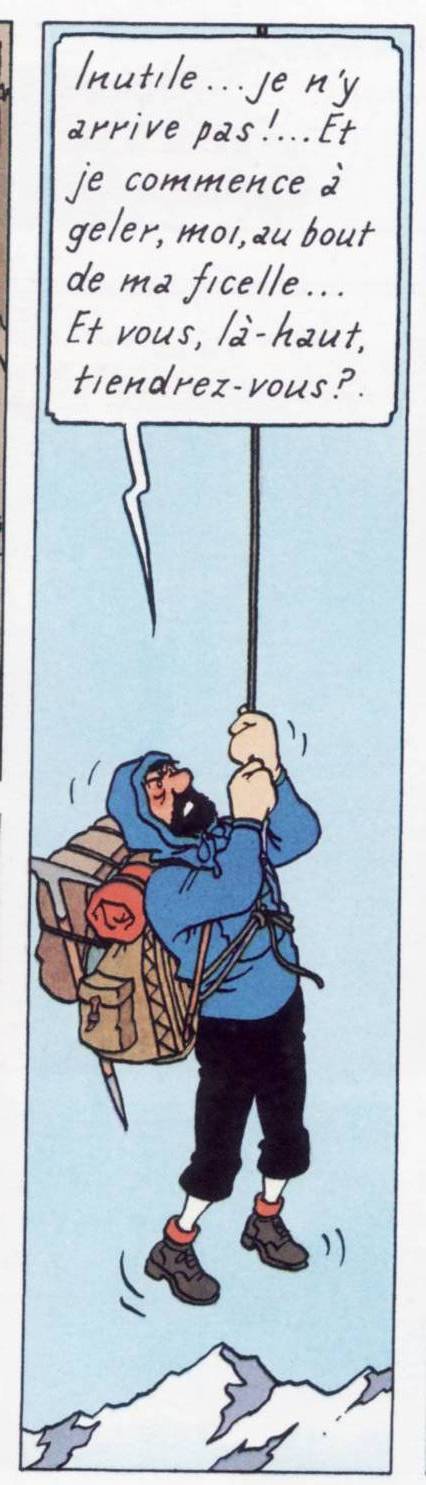

qui ressemblait encore tellement au personnage de Tintin. La réflexion

vint après, avec la lecture des Bijoux, nous comprenons qu’il

s’est passé quelque chose, l’inspiration qui guide

Hergé dans la conduite de son héros a changé. A

l’aube des années soixante, le dessinateur et ses contemporains

goûtent aux hésitations, aux interrogations et aux remises

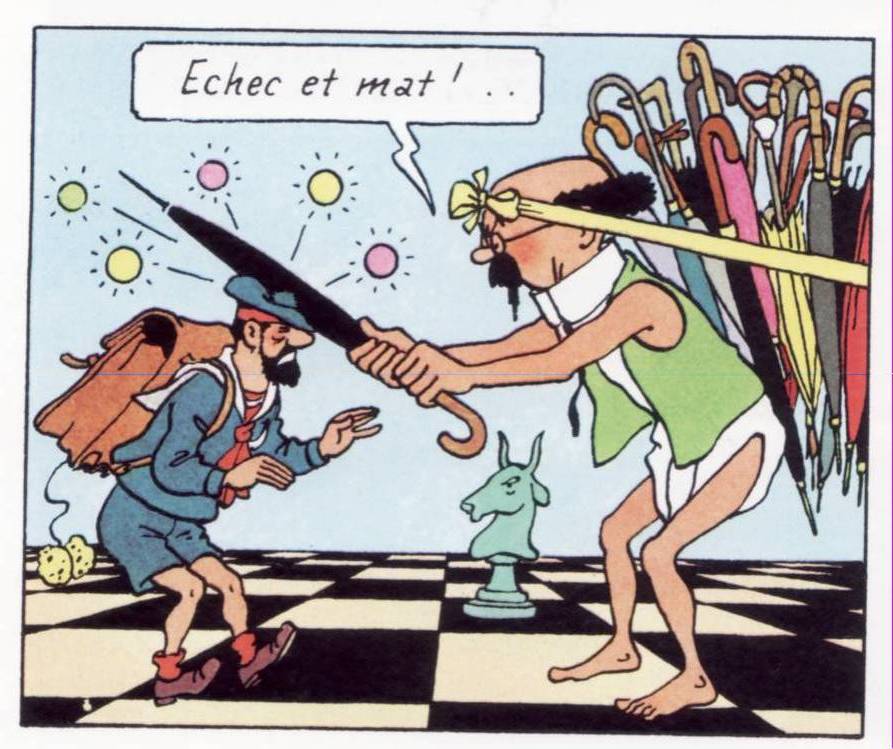

en question. L’histoire est le reflet des souffrances de l’existence.

Les dernières notes de l’aventure ont un timbre d’amertume.

On perçoit dans la vignette finale le silence, des solitudes

himalayennes mais pas seulement. En dépit d’une conclusion

heureuse, Tintin au Tibet est un album triste. Tintin y est grave et

n’y sourit presque jamais. Il est attentif et réservé.

Hergé se décourage parfois, tenaillé par des conflits

valeurs. Il n’est plus insouciant, optimiste, il prend son temps,

réfléchit... trop. Tintin, comme son père Hergé,

subit un choc au Tibet, une épreuve personnelle qui semble l’avoir

vidé. Il s’est lancé sans hésiter dans tous

les pétrins pendant trente ans, mais après cet épisode,

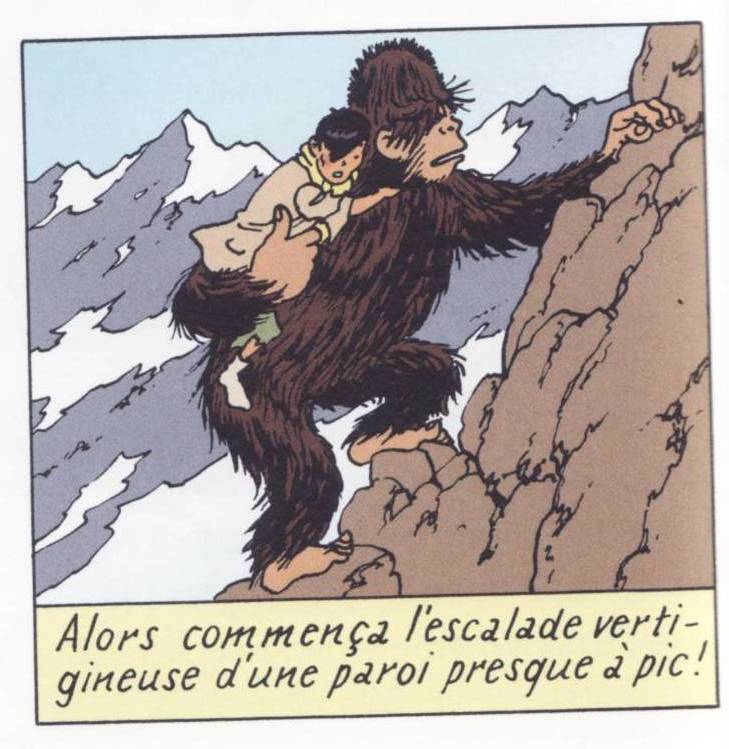

il ne sera plus jamais le même. 73 - L’examen des traces relevées dans les parages de

Lobuje et par les témoignages que reçut Tensing et que

rapportèrent des esprits sérieux et critiques comme l’étaient

les membres de l’expédition suisse Wyss-Dunant en 1952,

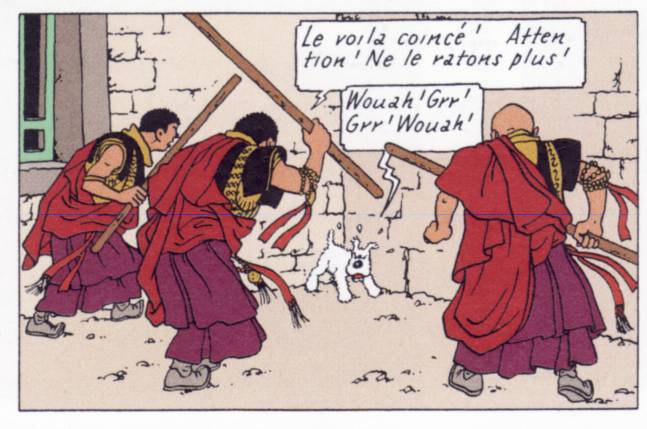

qui prépara la route de l’expédition Hunt de l’Everest.

Les empreintes photographiées au cours de l’expédition,

avec un piolet pour donner l’échelle sont petites alors

que celles publiées dans la presse sont énormes et restent

très suspectes. Les coolies qui virent le yéti sont unanimes

: il se tenait debout sur ses pattes postérieures et sa taille

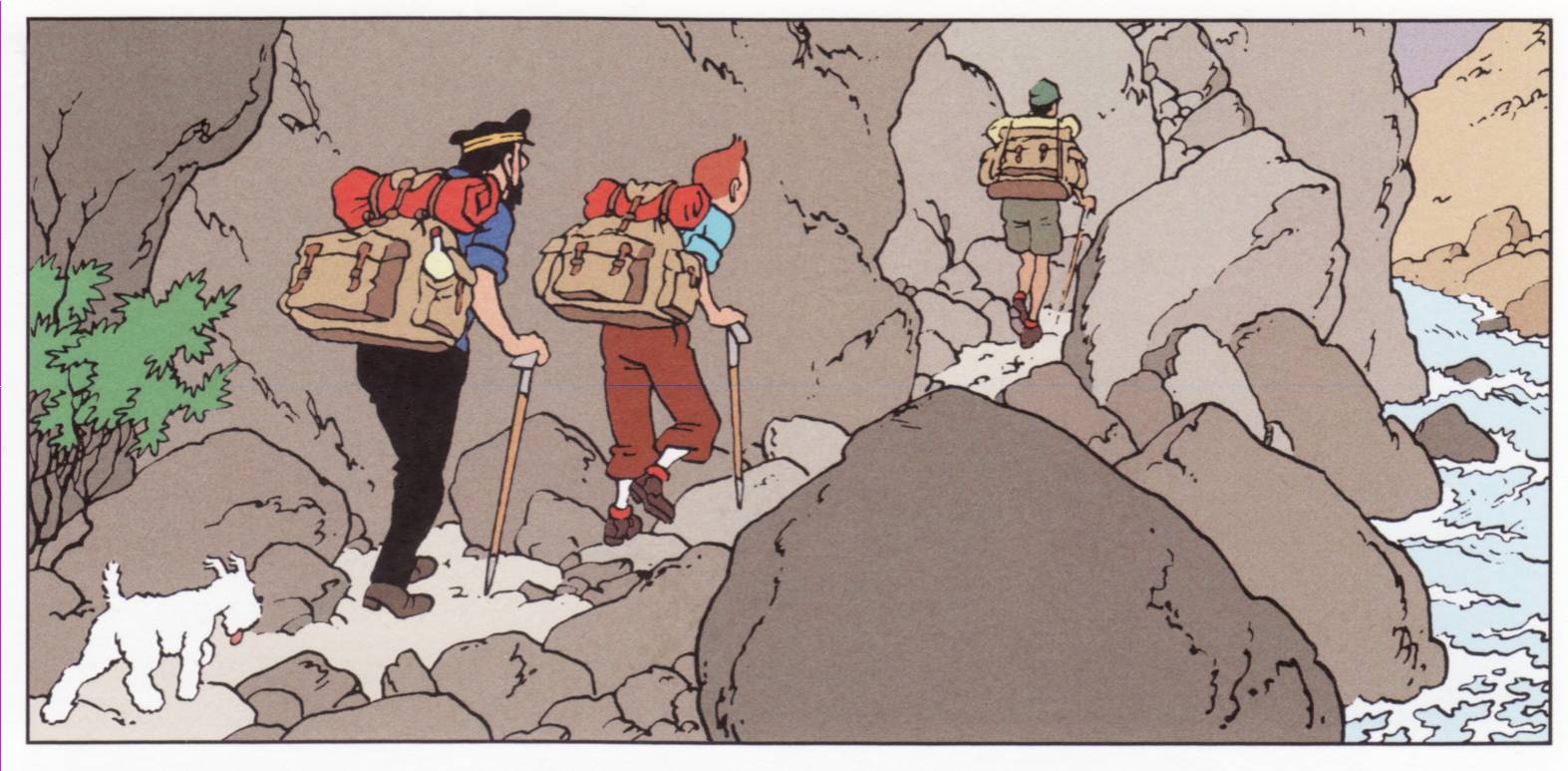

était celle d’un garçon de dix à douze ans.

Il était très velu et de pelage brun avec des pommettes

et une mâchoire inférieure très larges et un crâne

pointu. Il se tint un moment à très courte distance ;

les lèvres retroussées et les dents découvertes,

il émettait une sorte de sifflement sauvage puis il s’enfuit.

Son aspect aurait été plutôt celui d’un singe

que d’un ours. Paru dans "Avant-premières à

l’Everest" de G. Chevalley, R. Dittert, R. Lambert chez

Arthaud, Paris, 1953. Il faut souligner que la documentation sur le

yéti fut transmise à Hergé par Bernard Heuvelmans,

qui fut l’auteur d’un livre sur les fossiles vivants, "Sur

la piste des bêtes ignorées", publié en

1955. Le yéti lui doit sa taille gigantesque. Bernard Heuvelmans

reconnaîtra plus tard son erreur et partagera l’opinion

des alpinistes suisses. |

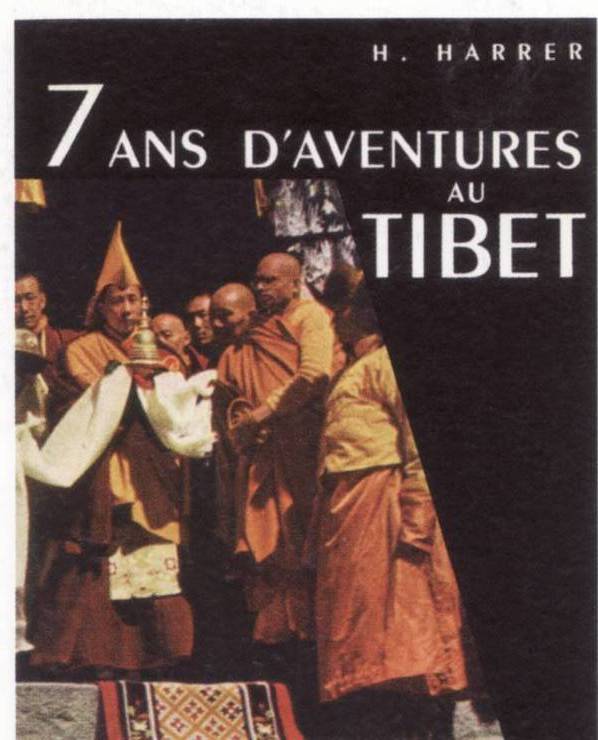

6 34 – Le livre "7 ans d’aventures au Tibet" de Heinrich HARRER, Arthaud, Paris-Grenoble, 1953. Comme ici le dalaï-lama, "Grand Précieux", porte la mitre jaune des "Gelougs Pas", la secte bouddhique qui a supplanté toutes les autres au Tibet, "bonnets noirs" et "bonnets rouges". 39 99 - La tempête de neige s’est invitée dans la séquence, où Tintin croisera le yéti sans l’identifier ou celle où Tchang raconte l’après accident. Mais si l’effet produit par une planche entièrement parsemée de neige s’annonce superbe sur le plan graphique, ces centaines de flocons laisseront un souvenir abominable à la coloriste Josette Baujot, tenue à une extrême précision. |

14 35 65 |

16 - La chaîne himalayenne qui s’allonge au nord du Népal sépare ce pays de son voisin, la Chine, et le couronne d’un diadème arborant huit sommets de plus de 8 000 m sur les quatorze que compte la Terre. L’agriculture, base de l’économie, occupe 76 % de la population active et représente 38 % du PIB de ce pays parmi les plus pauvres du monde. Des générations de paysans ont apprivoisé le relief escarpé et jugulé l’érosion des terres arables en aménageant des terrasses. Les rizières s’étagent ainsi jusqu’à 3 000 m d’altitude, et couvrent 45 % des terres cultivées du Népal. Plus de 2 milliards d’Asiatiques, dont 28 millions de Népalais, tirent 60 à 70 % de leur apport énergétique du riz et de ses dérivés. Le riz sert aussi à produire le tchang (boisson fermentée à base de riz) ou le rashki (alcool de riz ou de blé). La planète consomme chaque année 400 millions de tonnes de riz, mais les quantités ingérées diffèrent selon les continents : plus de 100 kg par personne et par an en Asie, de 40 à 60 kg en Afrique et en Amérique latine, et seulement 5 kg par an pour un Européen. Chaque année, la population de l’Asie s’accroît de 50 millions de consommateurs de riz, celle de l’Afrique de 5 millions, celle de l’Amérique latine de 2,5 millions. (Yann ARTHUS BERTRAND). 55

129 - Travaux dans les champs au sud de Pokhara, vallée de la Kali Gandaki, Népal (27°42’ N – 84°25’ E). |

63 - Hergé notait ses rêves. Rares sont les bandes dessinées réalistes ou semi-réalistes (Little Nemo étant à part) qui surent faire rêver leurs héros et plonger leurs angoisses dans l’absurde, brièvement en deux ou trois cases qui seront des tableaux originaux et surréalistes. L’effet est garanti et aucun lecteur n’a oublié les cauchemars de Tintin ou du capitaine. Il n’y a pas de bon rêve dans les Aventures de Tintin. Dans les Cigares du Pharaon, un gaz soporifique provoque le rêve dans le tombeau de Khi-Oskh. C’est le premier cauchemar dans un album pivot, plus subtil que les précédents, qui annonce le passage de l’apprentissage à la maîtrise. Dans le Lotus bleu, celui de Mitsuhirato est prémonitoire et allégorique avec la clé des champs et l’évasion de Tintin. Dans l’Oreille cassée, avec l’Indien arumbaya et Les 7 boules, avec Rascar Capac, deux rêves transposés des images de la réalité vécue, traduisent les inquiétudes du reporter au cours de son enquête. Dans le Crabe, c’est un raccourci graphique qui trahit les tourments d’un corps torturé par la soif, la crainte confuse de l’arrivée du capitaine, qui risque de lui faire un peu d’ombre. Dans l’Etoile, la gigantesque araignée est dans une mise en scène surréaliste de folie ambiante. Tous traduisent une menace, une malédiction, une punition, un sentiment de vulnérabilité, une position humiliante, grotesque révélatrice des hantises, la solitude, la faute, les interdits et la persécution de son créateur. |

75 80 - ci-dessous.

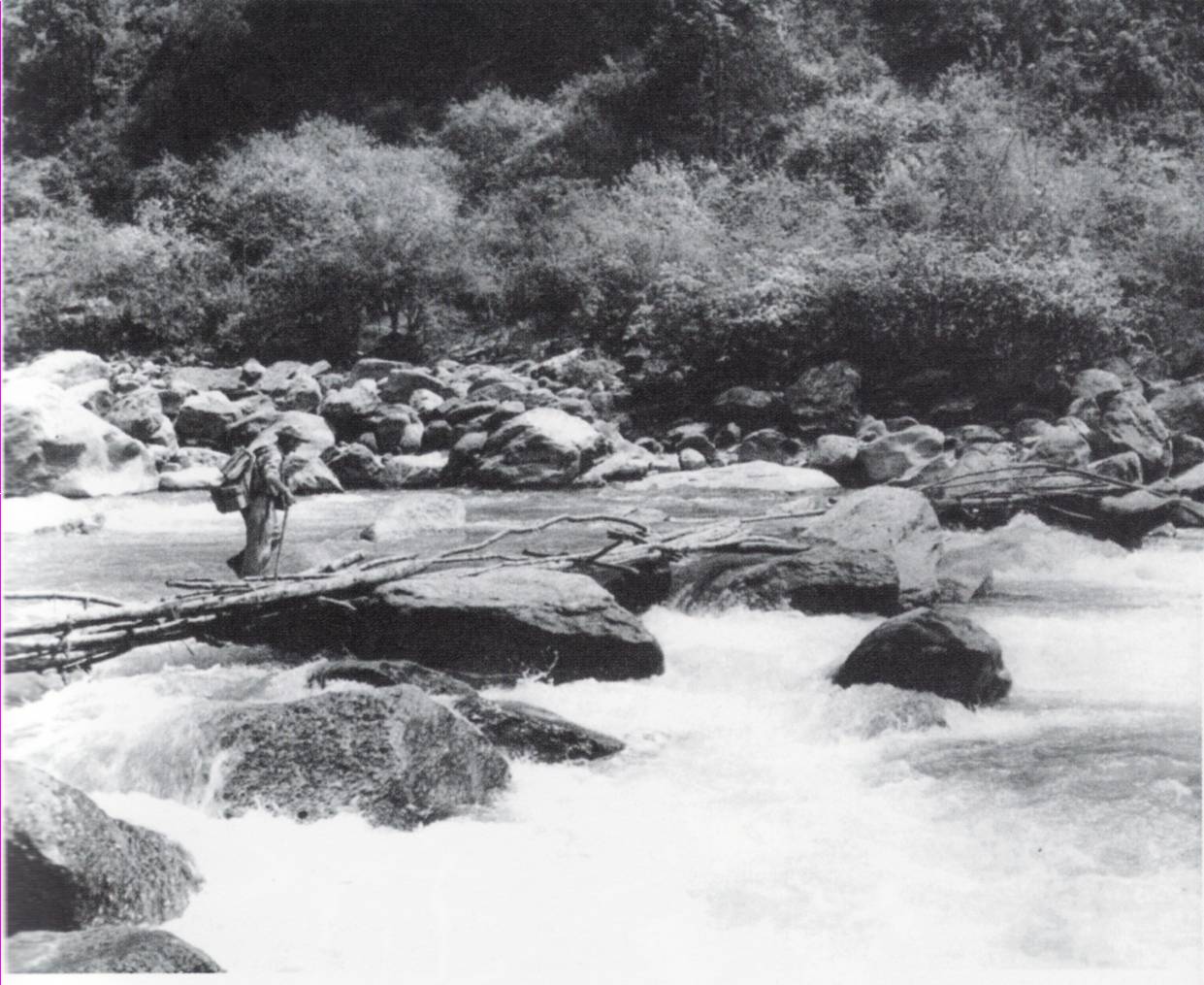

85 - Torrent et sentier en à-pic dans la montagne. L’aventure se déroule à la frontière du Népal et du Tibet dans le massif du Gosainthan sur la ligne de crête de la chaîne himalayenne. Photographie de Marcel ICHAC parue dans "Regards vers l’Annapurna", Arthaud, Paris-Grenoble, 1951. Le Tibet est évoqué au sens large. Le massif du Gosainthan dont le sommet dépasse 8000 mètres, là où s’est écrasé le DC3 de Tchang, est situé à une centaine de kilomètres à l’ouest de l’Everest, sur le versant tibétain, au nord de Katmandou. Le Népal est resté jusqu’en 1949 très fermé à toute pénétration étrangère, il dut néanmoins s’accommoder longtemps de la présence d’un résident britannique, le seul représentant européen admis sur son territoire. Avant cette date, les expéditions vers l’Himalaya étaient contraintes depuis l’Inde, de passer par le Tibet, longtemps interdit, le dalaï-lama acceptant avec bienveillance l’intrusion de ces aventuriers européens bizarres mais inoffensifs, bien que leurs singulières préoccupations lui parussent tout à fait incompréhensibles. |

102 - Tchang Tchong-Jen est le symbole de l’amitié et du dévouement dans la fidélité. Il n’est ici qu’un nom et le souvenir d’un visage que les lecteurs attendent de voir se matérialiser tout au long de l’histoire : depuis son début, ils savent qu’il doit et peut qu’apparaître. Hergé n’en fait pas qu’un acteur, mais l’objet d’une quête autant qu’une présence et un mystère, celui d’une survie impossible et qui reste inexplicable si la Providence n’y met pas un peu la main. Tchang est une inconnue tragique et obsédante, quelque part au-delà es murailles blanches, aussi immatérielle et insaisissable que celle de l’homme des neiges. Hergé réunit les deux destins solitaires, de Tchang et du yéti, pour en faire l’histoire d’un attachement animal, simple et pur, vécue dans la détresse et l’abandon des hommes. Deux noms et deux énigmes dont l’audace allait singulièrement compliquer le travail de l’artiste, car semaine après semaine, après tant de planches faites de déceptions, d’espoirs, de désespoirs, l’aventure tirait en longueur et l’épilogue paraissait si redoutable à traiter car le pire était à craindre, que les lecteurs se demandaient vers quelle surprise Hergé les entraînait et par quelle pirouette il allait s’en sortir. C’est avec beaucoup de pudeur qu’il escamota le jeune Chinois aussitôt sorti de l’ombre pour mettre en vedette le yéti et éviter ainsi de s’attarder dans les ornières d’une sentimentalité insupportable. Les deux énigmes fusionnent et de façon brève et spectaculaire trouvent ensemble leur résolution. 109 |

104 |

|

|

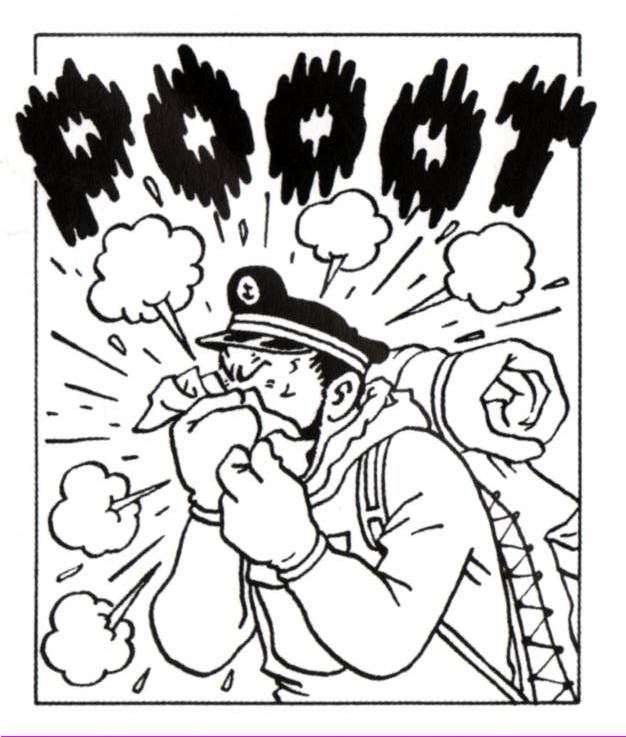

57 67 - Hergé n’a jamais dissimulé sa tendresse pour ce second encombrant et si nécessaire qu’il vole souvent la vedette à Tintin. A chaque nouvel album, le capitaine s’enrichit avec son "sourire mauvais", ses humeurs sarcastiques, sa faiblesse devant l’alcool, sa curiosité, ses débats de conscience qui le tourmentent. Il faut quand même lui tirer notre chapeau, car dans cette aventure, il s’est dépassé avec du dévouement, de l’abnégation, jamais lâche, mais héroïque, déterminé, il n’abandonne pas son compagnon dans un détachement qui frise le sacrifice dans des actes toujours exécutés à jeun, ce qui est un prodige ! 68

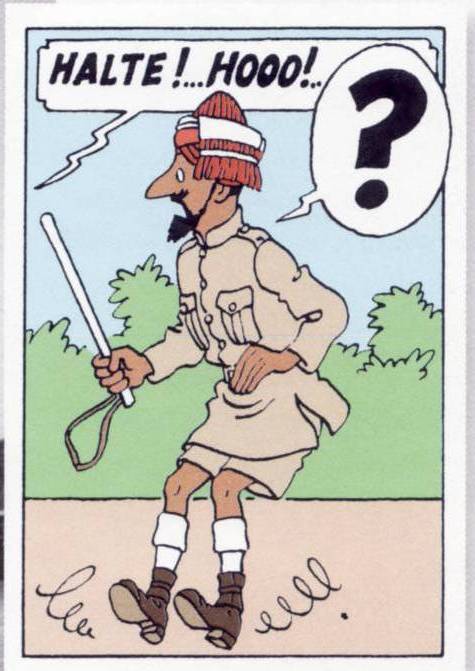

79 - Dob-dob ou moine policier tibétain. Photographie de Heinrich HARRER. Hergé s’inspira aussi de deux autres textes parus chez Arthaud en 1951 et 1952, écrits par des hôtes privilégiés du dalaï-lama avant que la situation ne se gâte : "Tibet secret" de Fosco MARAINI, une remarquable initiation à la spiritualité tibétaine, et "7 ans d’aventures au Tibet" d’Heinrich HARRER, dont les photographies pittoresques servirent à représenter costumes et accessoires, parmi lesquels on reconnaîtra ceux des moines et des "dob-dob", les redoutables moines policiers de garde à l’entrée de la lamaserie. |

26 43 - Pont de fortune fait de branchages lancés au-dessus d’un torrent. (Documentation Hergé.) Des hauts sommets himalayens qui attirent les alpinistes du monde entier s’écoulent de nombreuses rivières sauvages et indomptées, parsemées de rapides. La Kali Gandaki, qui contourne la ville de Pokhara vers le sud, est l’une de ces rivières sacrées du Népal. Son cours, jalonné de sites de crémation, serpente depuis l’Himalaya jusqu’à la fertile vallée de Pokhara. Très prisée par les hippies depuis les années 1960, la ville de Pokhara est la deuxième destination touristique du Népal, et sa population reflète bien la mosaïque ethnique des habitants de la région : les castes hindoues y sont majoritaires, et les habitants d’origine, les Gurung, vivent dans les villages environnants. Pour les Népalais, le groupe ethnique ou la caste sont les éléments fondamentaux de leur identité, plus que l’appartenance à l’État. Les castes hindoues sont au sommet de la hiérarchie et leurs valeurs se sont répandues dans toute la société. Au Népal, 90 % des habitants sont de religion hindouiste, 5 % sont bouddhistes et le restant est animiste. Mais en réalité, au fil des siècles, une synthèse s’est opérée entre les religions, avec, localement, des croyances animistes particulièrement persistantes. (Yann ARTHUS BERTRAND). 69 81 - Trompe d’argent, Ragdong, destinées à ouvrir

le chemin au Dalaï-lama, lors de ses sorties du Potala, à

Lhassa. Il fuit les troupes chinoises en octobre 1950 et il prend le

chemin de l’exil lors de la répression sanglante de la

révolte de mars 1959 par les soldats maoïstes. Libéré

de la tutelle de l’Angleterre depuis 1923, érigé

en monarchie constitutionnelle en 1951 après avoir mis fin au

népotisme de la seule famille qui dirigeait le pays, le Népal,

qui devait compter sur son encombrante voisine chinoise, se tint sur

une prudente réserve à l’égard des deux grands

blocs antagonistes, anticipant sur ce que sera la politique des «

non-alignés » définie lors de la conférence

de Bandoeng en 1955. |

53 - Les collaborateurs d’Hergé savent qu’une bonne part de la crédibilité du futur album repose sur eux. Tout comme les décors, les véhicules et les autres éléments techniques font l’objet de soins attentifs et sont tracés avec rigueur et précision sur des calques séparés. Ces éléments sont transférés ensuite sur la planche définitive selon la mise en place crayonnée par Hergé. La passerelle de l'avion sur le tarmac doit être la plus fidèle possible à celle de la compagnie, même s'il faut changer le nom de la compagnie qui voit un avion s'écraser car néfaste pour son image de marque. Le dessinateur procède de la même manière pour les personnages. 64 70 - Les deux héros embarquent pour Katmandou dans un modeste Douglas DC3 d’Air India, identique à celui que prit Tchang et qui, déporté par la tempête, s’écrasa dans le massif du Gosainthan. Le Douglas DC-3 est un avion bimoteur de transport légendaire, dont 10 655 exemplaires ont été construits par Douglas Aircraft Company dès 1936, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, sans compter les copies produites en URSS et au Japon. Conçu à l'origine pour le transport de nuit, dans de grandes conditions de confort, de passagers empruntant les lignes transcontinentales d'Amérique du Nord, il est rapidement devenu un outil indispensable des armées alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Les versions militaires ont été employées sur tous les fronts. Il a permis le transport de matériel et de troupes, participé aux grandes opérations aéroportées alliées, remorqué des planeurs de combat, rapatrié de nombreux blessés et participé au Pont aérien de Berlin en 1948. La Seconde Guerre mondiale achevée, les appareils provenant des surplus militaires ont permis le redémarrage du transport aérien mondial, et de nombreuses compagnies régulières utilisaient encore des DC-3 au début des années 1960. Plus de 400 exemplaires volaient encore en 1998. |

25

78 |

45 46 84

|

38 - Dans le massif de

l’Himalaya, le mont Everest, point culminant de la planète,

s’élève à 8 848 m d’altitude. Sagar-matha,

"celui dont la tête touche le ciel" en népali,

ou Chomolongma, "Déesse-Mère du monde" en tibétain,

porte aussi le nom du colonel britannique George EVEREST, chargé

en 1852 d’établir le relevé cartographique des Indes.

Mais ce n’est que le 29 mai 1953 que le « toit du monde

» sera foulé pour la première fois par l’alpiniste

néo-zélandais Edmund HILLARY et le sherpa népalais

Norgay TENSING.

98 |

90 95 113 |

107 - Après tant d’aventures où le reporter se heurte à la complexité ou à l’incommodité des autres et où il porte leurs fardeaux, voilà que Tintin au Tibet nous impose le sien. Tintin nous fait une crise et devient pour ses proches une source de contrariétés ! Le héros nous apparaît soudainement tragique avec son cauchemar et sa vision prémonitoire, dont les états d’âme et les obsessions en font le foyer même de l’aventure. Un Tintin nouveau, qu’on ne connaissait pas, plus complexe qu’on l’imaginait, profond, ébranlé, que ces troubles intimes mettront seuls en mouvement, et qui, pour la première fois de sa carrière, va puiser au fond de lui-même le mobile de son entreprise. Au sortir d’un rêve qui ne nous laisserait que perturbés, nous autres, hommes de peu de foi, Tintin boucle son sac et part séance tenante, solitaire, illuminé, lancé dans une lutte entêtée contre la raison, l’hostilité des hommes et celle de la nature avec, pour seul soutien, l’exigence inflexible de ses certitudes ! 110 130 |

124 125 - Campement dans les rizières en terrasses. Parcourue par un réseau de cours d’eau, la vallée de Pokhara, dans la région du Pahar au centre du Népal, abonde en terres fertiles d’origine alluviale. Photographie de Marcel ICHAC parue dans Regards vers l’Annapurna, Arthaud, Paris-Grenoble, 1951. Les flancs des collines sont couverts d’une mosaïque de rizières en terrasses retenues par de petits talus de terre. Au Népal, où 80 % de la population vit de l’agriculture, le riz, cultivé en famille, constitue la première production agricole du pays (4,2 millions de tonnes en 2001). À la fin des années 1970, les paysans disposaient d’un petit excédent qui permettait d’exporter une partie des récoltes, en particulier vers le Tibet. Aujourd’hui, les investissements susceptibles notamment de développer l’irrigation sont insuffisants. En dépit des efforts d’extension des surfaces cultivées et de l’utilisation d’engrais et de semences plus performantes, les rendements ne suffisent pas à combler les besoins de la population népalaise, ce qui contraint le pays à importer cette céréale. (Yann ARTHUS BERTRAND). |

||

31 |

132

|

13 - Ang-Tharkey,

sirdar des sherpas de l’expédition Herzog de 1950. Le nom

seul a frappé Hergé. Ni par leur âge, ni par leurs

traits, les deux guides ne se ressemblent. Tharkey, sherpa que Tcheng

LikKin présente à Tintin et au capitaine Haddock. Il fit

partie de la première expédition de secours. Le caractère

droit et courageux, c’est un homme sûr. Après avoir

refusé catégoriquement, comme relevant de la folie, la proposition

de Tintin de se rendre une nouvelle fois sur les lieux de la catastrophe,

il se laissa fléchir par le capitaine Haddock, lequel montra ici

des dispositions surprenantes et inhabituelles pour la diplomatie. Il

conduira les héros vers l’épave de l’avion alors

même qu’il estimait ne plus subsister aucune chance de retrouver

Tchang vivant. Abandonnée par ses porteurs, l’expédition

continuera sa route vaille que vaille et, lui-même, après

une brève défaillance, accompagnera Tintin jusqu’à

ce que tout espoir fût perdu. Il faudra un coup de théâtre

pour qu’il renaisse au monastère de Khor-Biyong. Hergé,

qui a épluché les documents de l’expédition

Herzog de 1950, s’est souvenu du sirdar de ses sherpas, Ang-Tharkey.

Anseering, nom tiré du Ang-Tsering de l’expédition Herzog ? De mémoire de Tharkey, c’est un sherpa qui aurait rencontré le yéti. Dans le massif de l’Himalaya, le mont Everest, point culminant de la planète, s’élève à 8 848 m d’altitude. Sagar-matha, "celui dont la tête touche le ciel" en népali, ou Chomolongma, "Déesse-Mère du monde" en tibétain, porte aussi le nom du colonel britannique George EVEREST, chargé en 1852 d’établir le relevé cartographique des Indes. Mais ce n’est que le 29 mai 1953 que le « toit du monde » sera foulé pour la première fois par l’alpiniste néo-zélandais Edmund HILLARY et le sherpa népalais Norgay TENSING. (Yann ARTHUS BERTRAND). |

19 |

49 - Si ce n’est pas la tiare de Saïtapharnes, c’est sans doute le scalp d’un malheureux gorille dont la dépouille est venue s’échouer au monastère de Pangbochi. L’objet, en tout cas, est sujet à caution. Pourquoi toujours des fragments douteux ? Pourquoi pas la face complète ? Photographie parue dans le livre de Ralph IZZARD, "Sur la piste de l’abominable homme des neiges", Amiot-Dumont, Paris, 1955. Le yéti fut aperçu pour la première fois en 1921. En 1936, le Muséum d’histoire naturelle britannique, se fondant sur des témoignages contradictoires et imprécis voyait en lui un grand singe Langour, émettant prudemment l’hypothèse d’un Prestytis entellus achilles. Les Tibétains le nommèrent moins scientifiquement metch-kangmi (migou). Kangmi signifie "homme"et metch s’applique à tout ce qui est extraordinairement sale et sent mauvais. Les Anglais, qui ont le sens de la formule, résumèrent la question et le baptisèrent donc : the abominable snowman, une expression qui se passe de traduction. Ainsi naissent les légendes. "Abominable" provoquera une dérive de représentation pour évoquer fatalement la monstruosité et des humeurs féroces. | 101 |

134 |

119  |

|||

17 |

27 - Hergé

nous a proposé un yéti qui est, en beaucoup plus petit,

un émule de King Kong, physiquement et psychologiquement, voire

même, osons l’écrire, sentimentalement. Un grand

singe anthropoïde, un super Ranko de "L’île

Noire", il y a un parallélisme frappant entre quelques

scènes des deux albums, auquel il a ajouté un petit quelque

chose de mongol dans les traits, accentué par une calotte crânienne

en pain de sucre qui rappelle les coiffures de fourrure en usage dans

la région. Il fait très couleur locale. Le dessinateur

aime aussi les singes qu’il met en scène, qui sont toujours

affectueux comme Jocko, leur frère civilisé, en dépit

d’une apparence menaçante et d’un comportement, au

premier abord, tout à fait dépourvu d’urbanité.

Le fond n’est pas mauvais. Il conviendrait de les dégrossir

un peu. Comme Ranko dans "L’île Noire",

il retournera à son purgatoire et vieillira dans le chagrin.

112 |

20 |

21 |

48  |

60  |

108 - Milou est heureusement là pour nous rassurer. Lui, au moins, n’a pas changé. Glissons sur sa mauvaise réputation d’intempérance, sur sa septième dérive éthylique, l’avant-dernière de sa carrière, et constatons qu’en revanche les moyens d’expression de ses états d’âme se sont singulièrement perfectionnés. Hergé fait intervenir un chœur édifiant de conseillers contradictoires sortis tout droit d’une image pieuse de Saint-Sulpice. Milou ne fait donc plus seulement que penser ; tout comme le capitaine, il connaît désormais la conscience et les sermons d’un ange gardien. Car l’os comme la bouteille est l’instrument de Satan et la mauvaise rencontre se produit toujours sur les sentiers du devoir : comme dans Le sceptre d’Ottokar, Coke en stock avec le capitaine Haddock, chacun se surpasse. Un chien est là pour représenter les dernières faiblesses de la condition humaine ! Comme dirait Oscar Wilde : Je résiste à tout, sauf à la tentation. Milou s’exprime pour le lecteur mais ne parle pas. Longtemps Hergé n’utilisa pas les petites bulles qui traduisent la pensée et la distinguent clairement de la parole. Cette convention était pourtant présente bien avant la guerre dans la bande dessinée américaine, alors très riche de fantaisie graphiques, mais le dessinateur ne l’adopte timidement dans l’album sur quelques pages. Il récidivera par la suite. | 116 - Ang Tsering (le Anseering de l’album) désigne de son piolet les traces supposées du yéti, beaucoup plus petites que celles dont la presse a publié les photographies. Mais raisonnons. Dans les hautes solitudes de l’Himalaya, pour pouvoir survivre, un animal doit être petit et léger. La nourriture est rare, qu’elle soit végétale ou animale, et le sol, couvert d’une neige traîtresse, est instable et peu propice à la circulation des poids lourds. Les pentes sont abruptes, les avalanches menacent. L’air est raréfié. Soyons objectifs, quitte à contrarier les amateurs de sensationnel : un grand singe, qui a de gros besoins, en nourriture et en oxygène, ne peut rien trouver si haut qui lui soit profitable et ne résistera pas à l’épreuve de ces conditions extrêmes. Il y résistera d’autant moins qu’il est solitaire alors qu’une espèce animale, pour ne pas disparaître, doit compter les deux sexes et plus de cinquante individus, un chiffre qui devrait fatalement provoquer des rencontres. Le yéti d’Hergé, qui vit apparemment seul, ne peut être qu’un égaré doublé d’un misanthrope. | |||

51

|

52

111 111 |

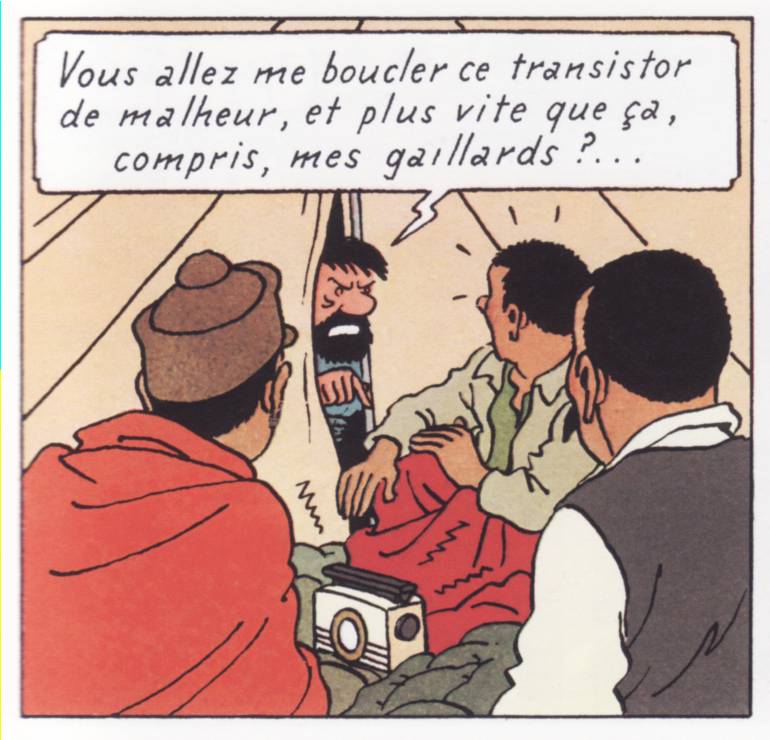

66 - En 1958, Hergé fustige cet appareil nouveau de convivialité forcée, stupide et diabolique : le "transistor", dont les éructations, à compter de cette époque, accompliront le miracle de nous mettre en rage au plein cœur de la saine nature. Sale bête ! Simplement évoquée, mais sa célébration est désormais indispensable. A Klow, à Tombouctou ou à Oulan-Bator, il est désormais impossible d’ouvrir la radio sans que la diva et Gounod surgissent du poste, particulièrement en présence du capitaine Haddock, grand mélomane. | 44  |

128 |

121 |

133 |

123 - Hergé et ses studios puisèrent aussi dans cette abondante documentation les trésors de l’art tibétain disposés, comme à plaisir, dans la chambre du capitaine Haddock, histoire de l’épater : la divinité Drugh-Shid et son faisceau de bras, telles deux ailes déployées, et, prêt à frapper, roulant de gros yeux, le démon Migyoba. Que font là, reléguées en pénitence dans cette modeste pièce d’hôte, ces divinités dont la signification pour les moines est bien plus religieuses que décorative ? Nous ne sommes pas devant un musée d’art oriental ! Une chambre tibétaine, devrait être, au contraire, d’un dépouillement... monacal. Philippe GODDIN relève, de son côté, une double erreur : des bougies au lieu de deux lampes à beurre placées dans des bols destinés à recevoir... les gâteaux d’offrande. | |||

86 |

91 - Stûpa boudhiste à Katmandou. Le stûpa de Bodnath, monument reliquaire en forme de tumulus surmonté d’une tour, recèlerait un fragment d’os du Bouddha. Photographie de Marcel ICHAC parue dans "Regards vers l’Annapurna", Arthaud, Paris-Grenoble, 1951. Avec 40 m de hauteur et de diamètre, il est le plus grand du Népal. Dans l’architecture de ce sanctuaire, tout est allégorie : le cosmos et les éléments de l’univers (terre, eau, feu, air, éther) y sont symbolisés ; les yeux du Bouddha fixent les quatre points cardinaux ; les divers stades d’accès à la connaissance suprême, le nirvâna, sont représentés par les treize marches de la tour. Lors des fêtes religieuses, le monument est décoré d’argile jaune et orné de drapeaux de prière. On estime que plus de 300 millions de personnes sont adeptes du bouddhisme dans le monde mais une estimation plus précise est malaisée. Les religions asiatiques sont en effet rarement exclusives et l’influence du bouddhisme dans les pays communistes comme la Chine est difficile à évaluer. (Yann ARTHUS BERTRAND). | 89 |

97 - Tensing considérait que l’existence du yéti, acceptée dans tous les villages du district, ne devait rien à l’imagination des habitants. Mais si ce n’est pas l’équivalent du Dahu, le bilan reste, somme toute, maigre. Quant aux yeux et aux mains qu’il est censé dévorer, c’est une fable supplémentaire du même niveau que les calembredaines qui coururent sur ces "féroces soldats", envahisseurs périodiques de la Patrie en danger. En dépit de sa grande expérience, Tharkey garde un fond de crédulité indigène. L’évocation d’une mutilation des mains ou des yeux frappe toujours les imaginations simples, mais les grands singes sont moins féroces que les humains et restent essentiellement frugivores. Le yéti d’Hergé présente deux particularités intéressantes. Si son crâne et sa face sont parfaitement simiesques, sa denture est régulière et n’est pas celle d’un singe, les canines y sont peu développées et la longueur de ses pouces est comparable à celle du pouce humain. Son gros orteil n’est pas en opposition avec les autres. Appartiendrait-il à un rameau perdu, en route vers l’humanité, mais épuisé et sans descendance ? Qu’en pensez-vous ? Les coolies se trouvèrent donc en présence du yéti d’Hergé, réduit modestement aux proportions d’un pygmée. C’est plus vraisemblable quoique beaucoup moins intéressant. Mais il est tombé depuis dans un oubli tel qu’il nous permet d’espérer garder durablement nos dernières illusions comme être à l’abri des déceptions. Il faut bien avouer que depuis Tintin au Tibet personne ne l’a jamais plus revu. Longue vie au yéti de Tintin ! | 131 |

136 |

122 - Femmes et enfants dans une rizière à l’ouest de Katmandou, Népal (27°45’ N – 88°15’ E). Au Népal, le climat subtropical, les fortes pluies de la mousson et la fertilité des sols alluviaux sont favorables à la culture du riz, première production agricole du pays. Mais les investissements manquent et le morcellement des terres impose une agriculture de subsistance dans une économie qui reste fondée sur le troc. Avec 42 % de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, le Népal fait partie des pays les plus pauvres et les moins développés de la planète. En l’an 2000, l’espérance de vie à la naissance ne dépassait pas cinquante-neuf ans en moyenne (contre soixante-dix-neuf ans en Suisse). Les enfants sont particulièrement touchés par la pauvreté et les conditions de vie difficiles : sur 1 000 naissances, 82 enfants n’atteignent pas l’âge de un an, alors qu’en France, par exemple, ce taux est de 4,5 ‰. Bien que la Constitution interdise le travail avant seize ans dans les industries et avant quatorze ans dans les fermes, 40 % des 6,2 millions d’enfants népalais âgés de cinq à quatorze ans travaillent. Les 60 % restant combinent le travail avec l’école. (Yann ARTHUS BERTRAND). | ||||

96 |

32 117 117 |

135 |

126 |

127 - Séchage du blé à l’est de Pokhara, Népal (28°12’ N – 84°05’ E). Les terres fertiles du Népal se réduisent comme peau de chagrin, sous le double effet de la surpopulation et de la déforestation, qui elle-même accroît l’érosion et la dégradation des parcelles agricoles. En conséquence, seulement 20 % des terres du pays sont cultivables. Pourtant, la grande majorité des Népalais – une des populations les plus pauvres du monde – vit presque en autarcie, tributaire des récoltes de leurs petites parcelles. Ils n’achètent que les biens industriels élémentaires, comme le sucre, le sel, le thé ou les articles ménagers qu’ils vont chercher dans les villes à pied, parcourant des dizaines de kilomètres sur des sentiers escarpés. Au Népal, environ 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Une grande partie de l’économie népalaise (jusqu’à 70 % de la production selon certaines estimations) échappe au système monétaire, car elle est basée sur le système du troc. Ainsi, par exemple, les paysans des contreforts himalayens échangent du sel contre des céréales cultivées dans les plaines centrales du pays, comme celle de Pokhara. (Yann ARTHUS BERTRAND). | 103  |

|||||

| Site en

cours de réalisation. |

||||||||||

95

95

28

28 37

37

(Lockheed L049)

(Lockheed L049)  71

71

50

50

115

115